【9日目】西寧の2日目。この日の主要訪問先は「青海藏文化博物院」と「青海省博物館」。「2023年西宁市人口数据信息」によると市内の民族構成は、漢族:71%、回族:17%、チベット族:6%、土族:3%と続く。つまり西寧は少数民族の多様な文化が色濃く影響し交じり合って存在する街なのだ。参考に、北京の民族構成は「第七次全国人口普査(2020年)」によると、漢族:95%、満族:2%、回族:1%と続く。さて二つの博物館では、今まで自分に縁がなかったチベット文化に多少なりとも触れることができた。

莫家街で昼食 ホテルの斜め前には、ご当地グルメの店が集中するオールドストリート・莫家街がある。博物館へ向かう前、その中の「馬忠」という店で、地元名物「羊腸麺」を食べた。羊肉ソーセージは独特な濃い味で食べ応えがあり、お腹がいっぱいになった。

食後は少し街を散策。店頭に置かれたヤクのビーフジャーキーが目を引く。パンも美味しそうだ。果物屋さんを覗くと、意外に品揃えが豊富だと感じた。重ねられた大きなヒマワリが面白い。

青海蔵文化博物院 今回は蔵文化博物院のみ見学したが、市北部のこのエリアには、他にも「崑崙玉文化博物館」「青蔵高原自然博物館」「氂牛(ヤク)博物館」がある。ヤク博物館と聞くと何とも面白そうで見学したくなる。いつかまた西寧に来る機会があれば、その時にしよう。

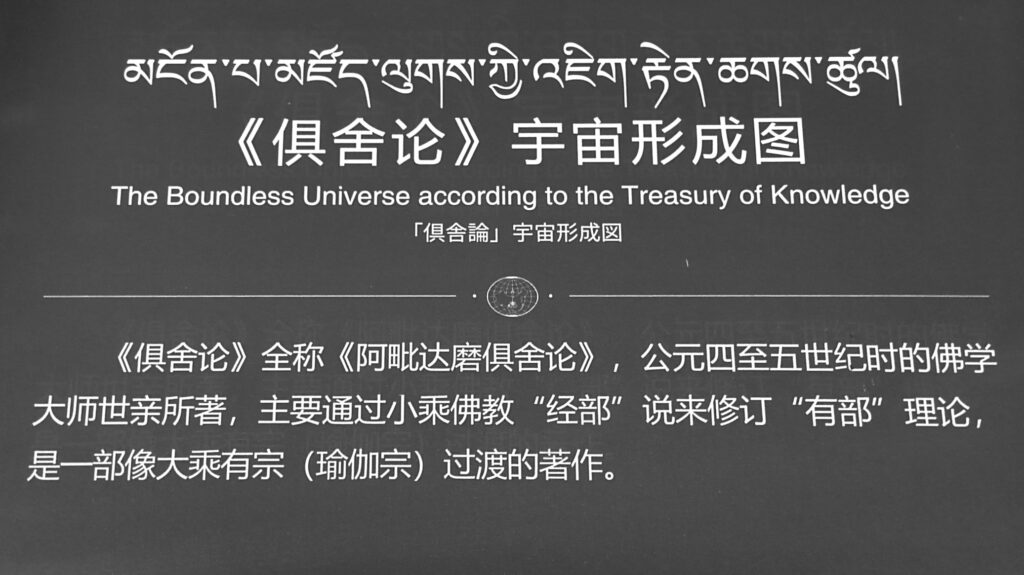

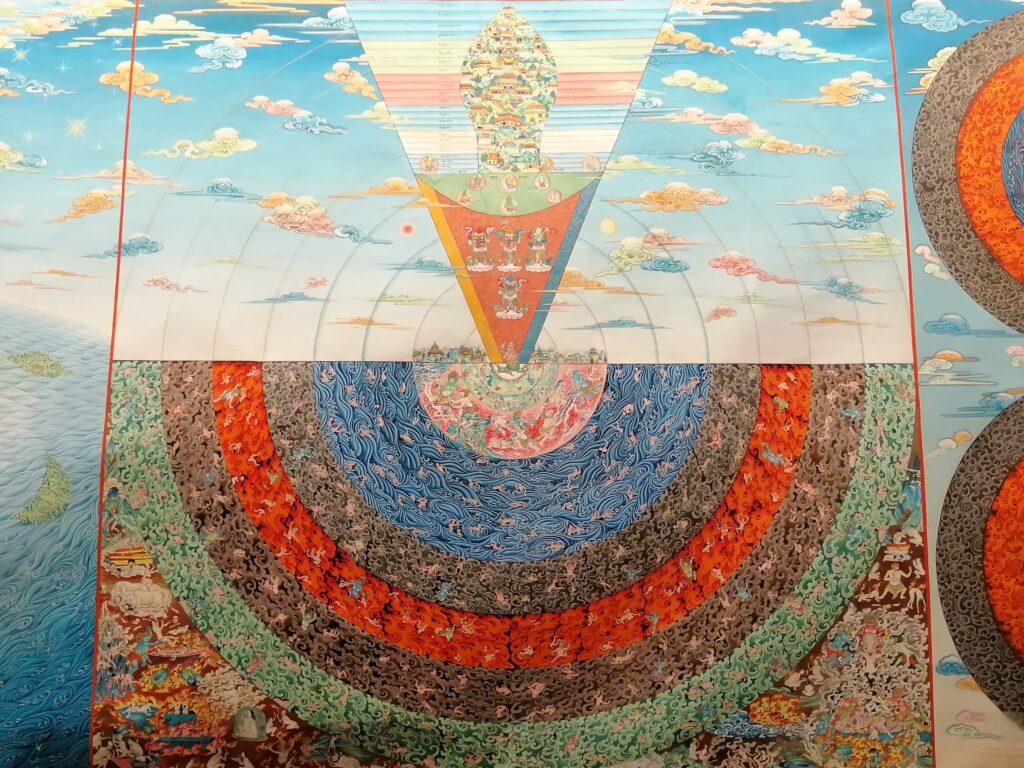

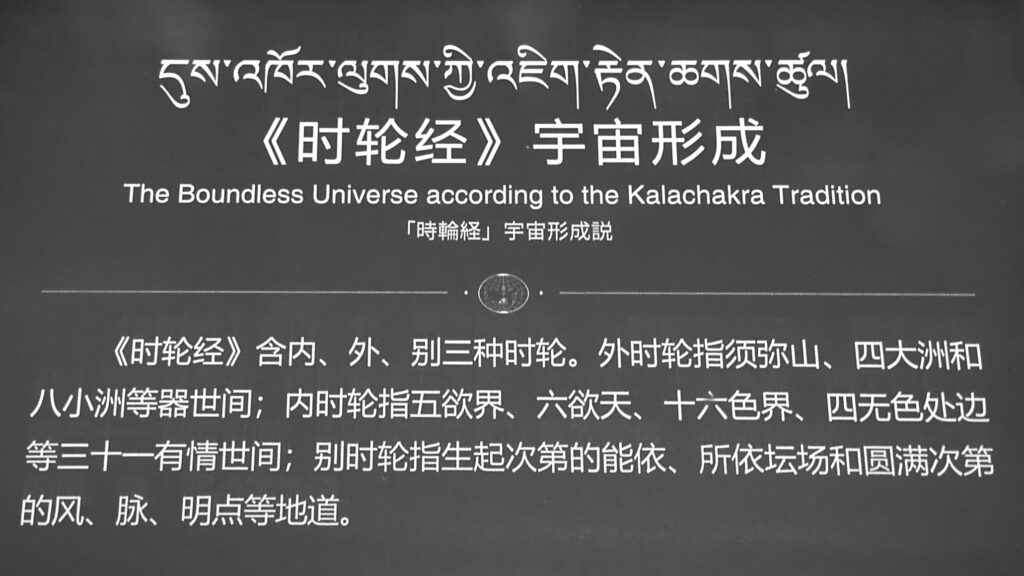

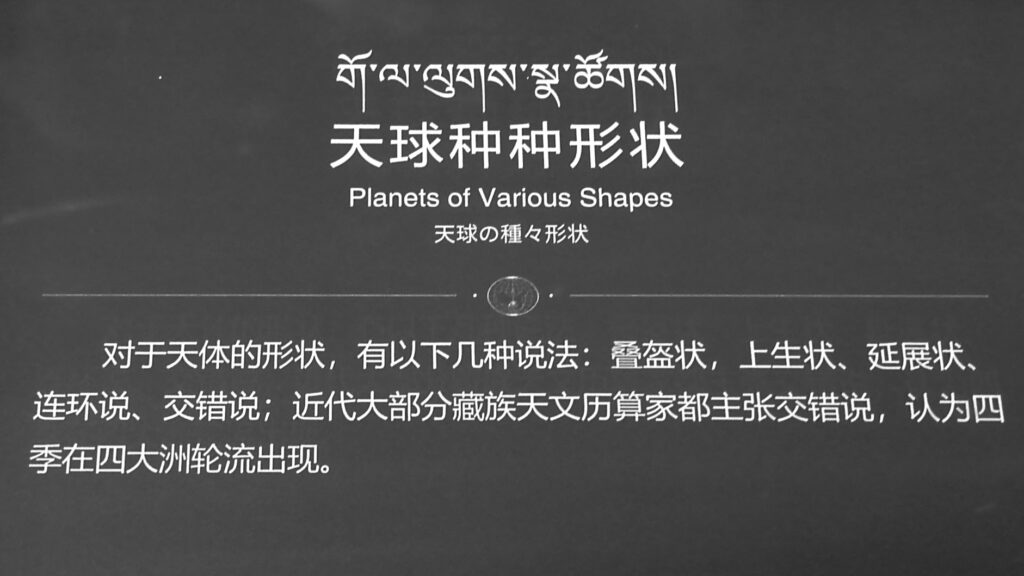

ここの目玉は色彩画大観ホールに展示されている長さ618mのタンカ(宗教画)。不勉強のため、それぞれが何を意味しているのかは不明。ただチベット仏教の独特な雰囲気が強く感じられる。

*********************************

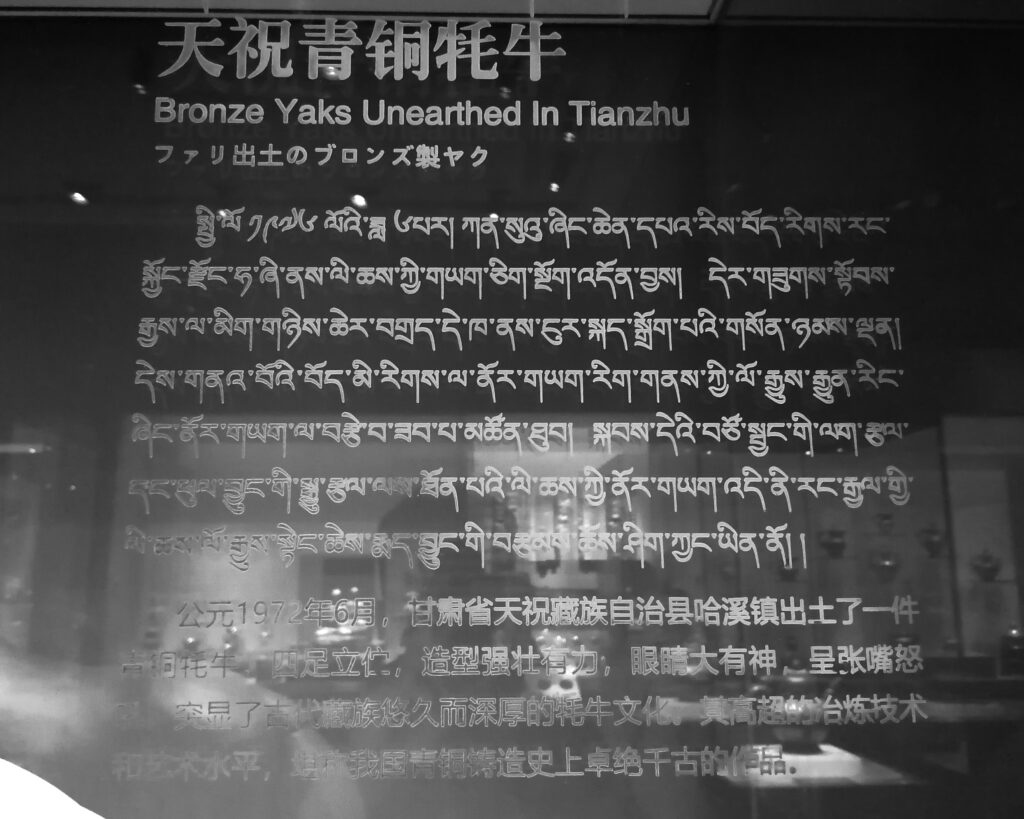

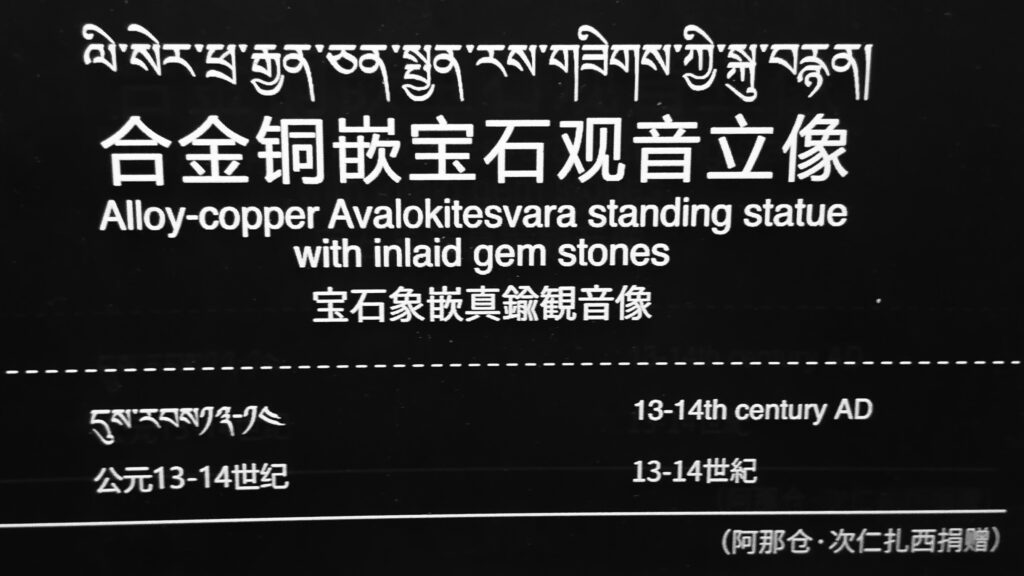

別のフロアでは建築や民族衣装、チベット文字書法などに関する多数の文物が展示されている。以下では特に印象に残った「青銅製ヤク」「宝石象嵌真鍮観音像」の二点の画像を紹介する。

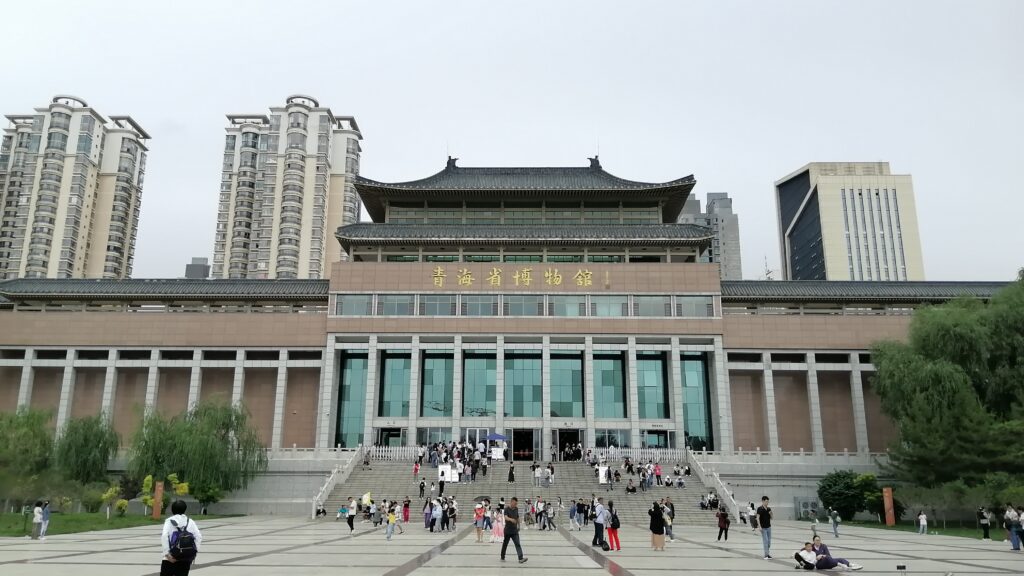

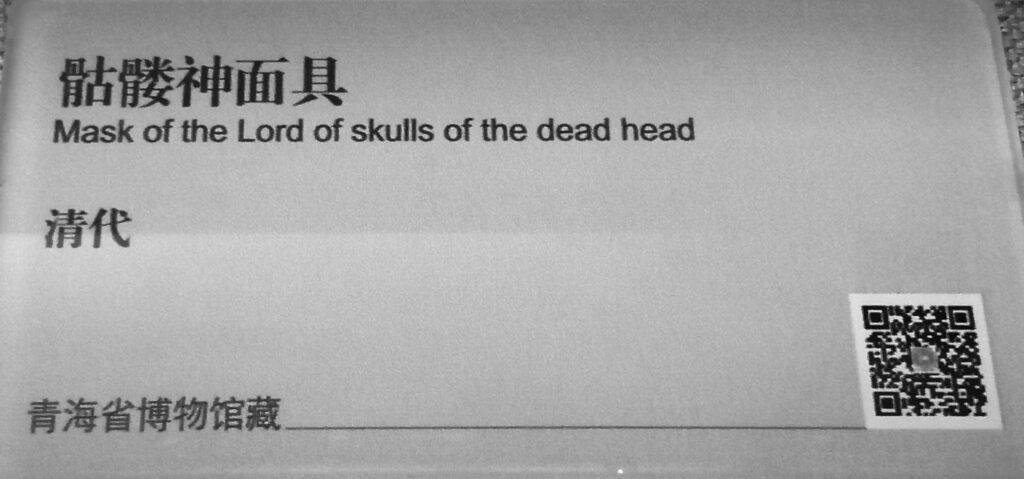

青海省博物館 この博物館でも多数の文物が展示されているが、特に印象に残ったチベット仏教の舞踊・チャムで使われる仮面、人骨を使った椀と楽器、そして三老趙寛碑を紹介する。現代の日本人としては人骨を道具の材料にするという発想はなく奇異に感じる。鳥葬なども存在するチベットの文化や思想は、それだけ日本のそれとは大きく異なるのであろう。

*********************************

*********************************

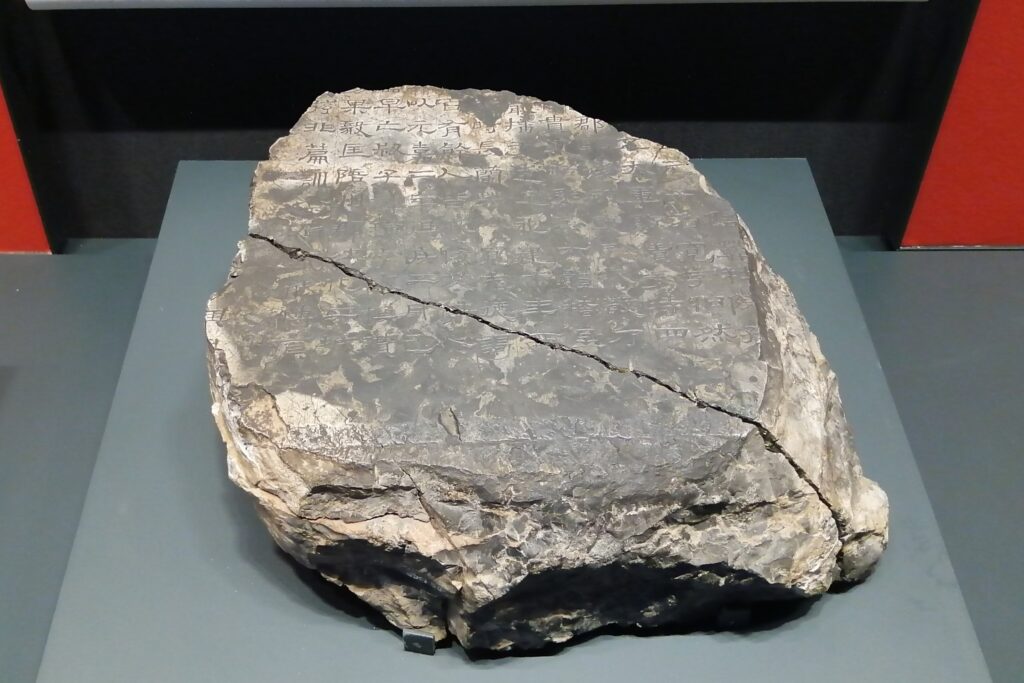

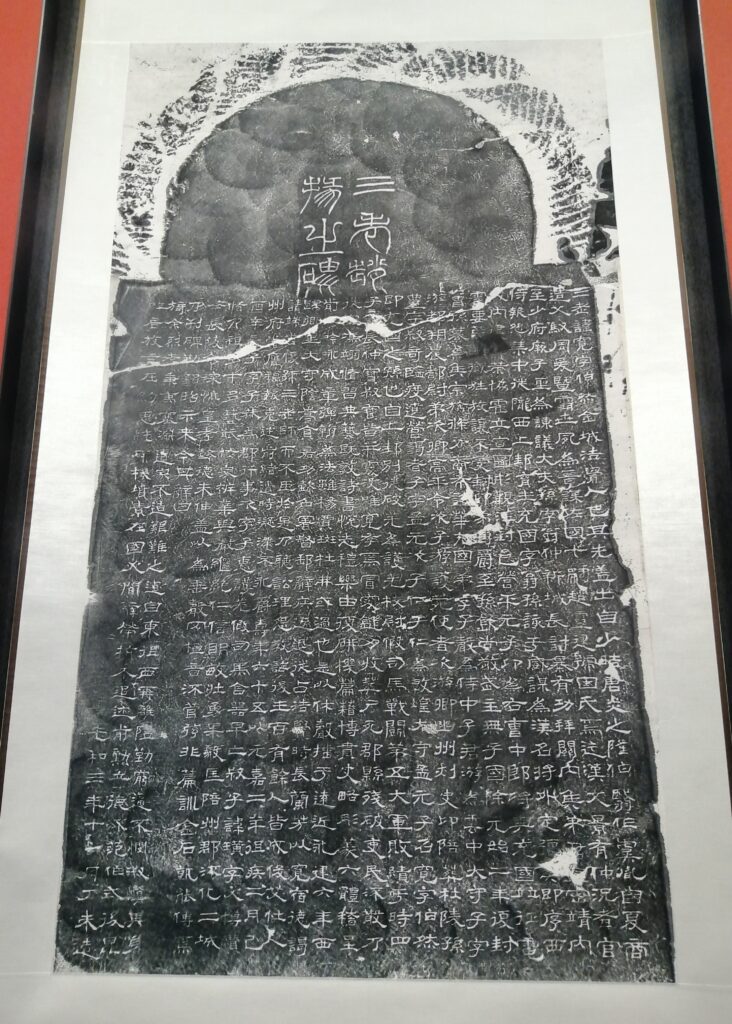

三老趙寛碑 後漢・光和三年(西暦180年)の造。碑面全体の拓本は残っているが、碑自体は現在一部分しか残っていない。

大新街老夜市 夜、ホテル近くの夜市を見て歩いた。多くの人が往来し、通り沿いのテーブル席では楽しそうに食事している。屋台も数多く、それぞれ色々な食べ物を販売していて、見ているだけでも面白い。自分は前日も行った串焼き屋さん・朶楊烤羊肉で羊肉串焼き10本をペロッと食べ、部屋食する炒麺片(一口サイズの平麺を炒めもの)をテイクアウトした。

*********************************

さてさて、この日はチベット文化の文物に数多く触れることができて大満足。翌日は「タール寺(塔爾寺)」を見学する予定。部屋では青稞焼酎を飲み、焼き麺を食べながら、ネットで寺の情報や行き方などをチェック。旅はまだまだ続く・・・。