【5日目】トルファン2日目の続き。

蘇公塔の見学を終え、昼食をとってから「トルファン博物館」を見学。その後はホテルの部屋でゆっくり休み、夜10時過ぎに夕食を購入するために外出。

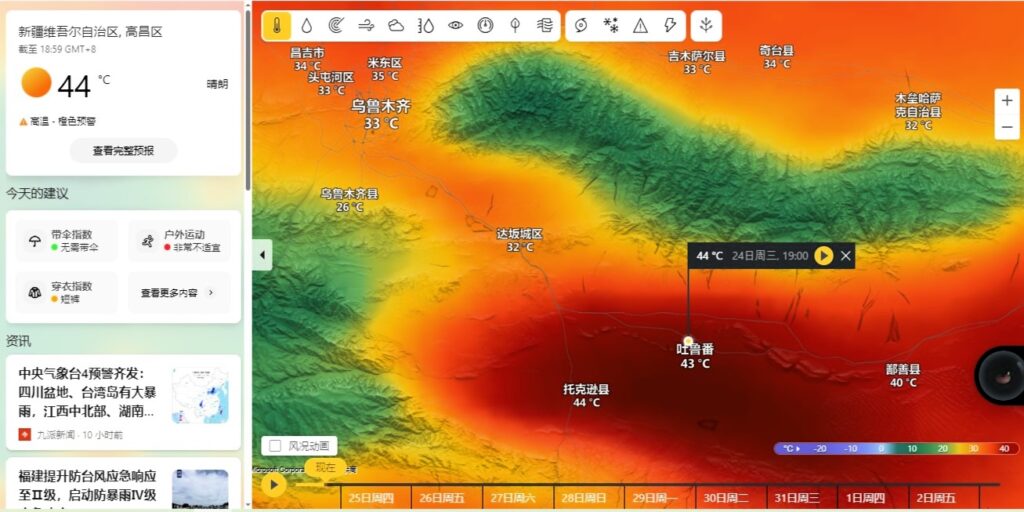

この日(7月24日)は夜7時の気温が44℃(参照:下画像)。そして翌日の最高気温は46℃と予報されている🥵・・・ ただ自身は体感的に暑いなぁという感じがあまりない。もともと暑さに鈍感な体質なのだろうか。いや、しかしそれが逆に危険なのかもしれない。水分をなるべく多めにとり外出時は帽子をかぶるなど、体調管理には十分注意する必要がある。

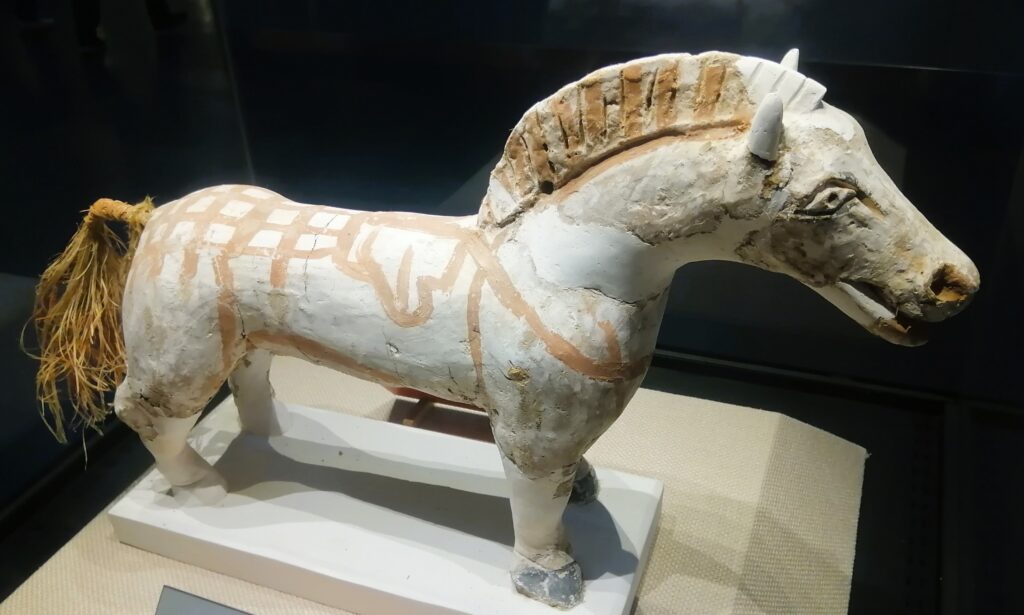

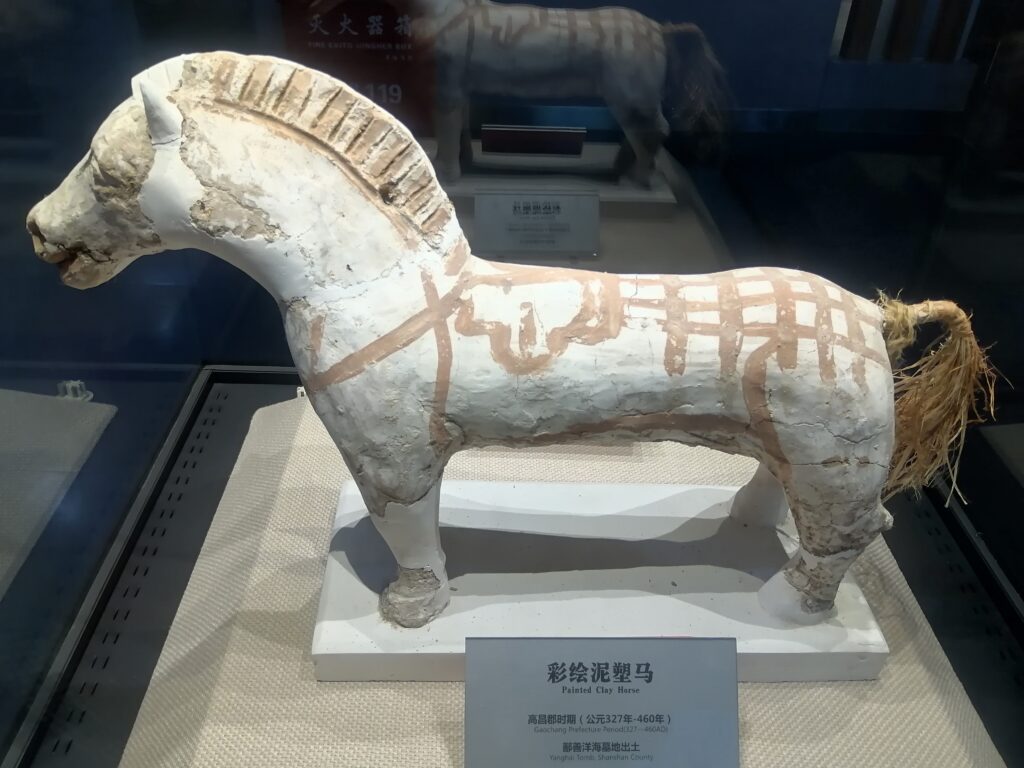

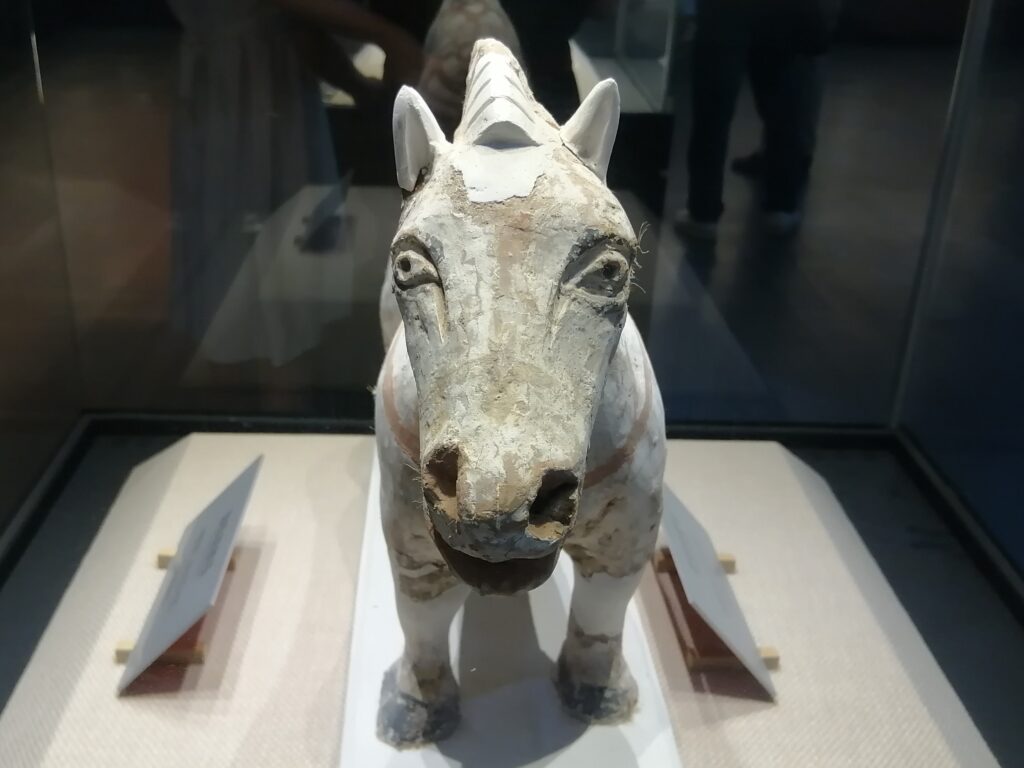

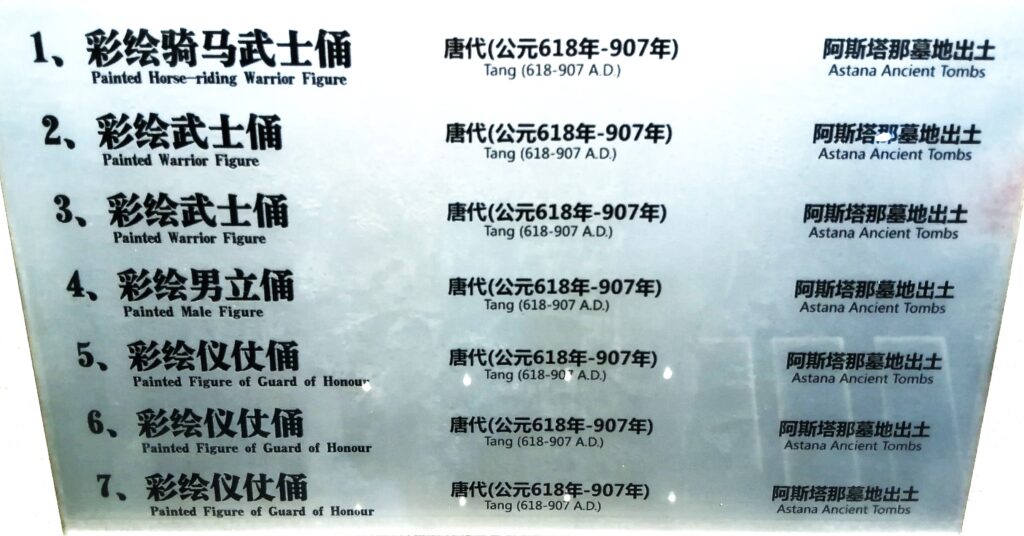

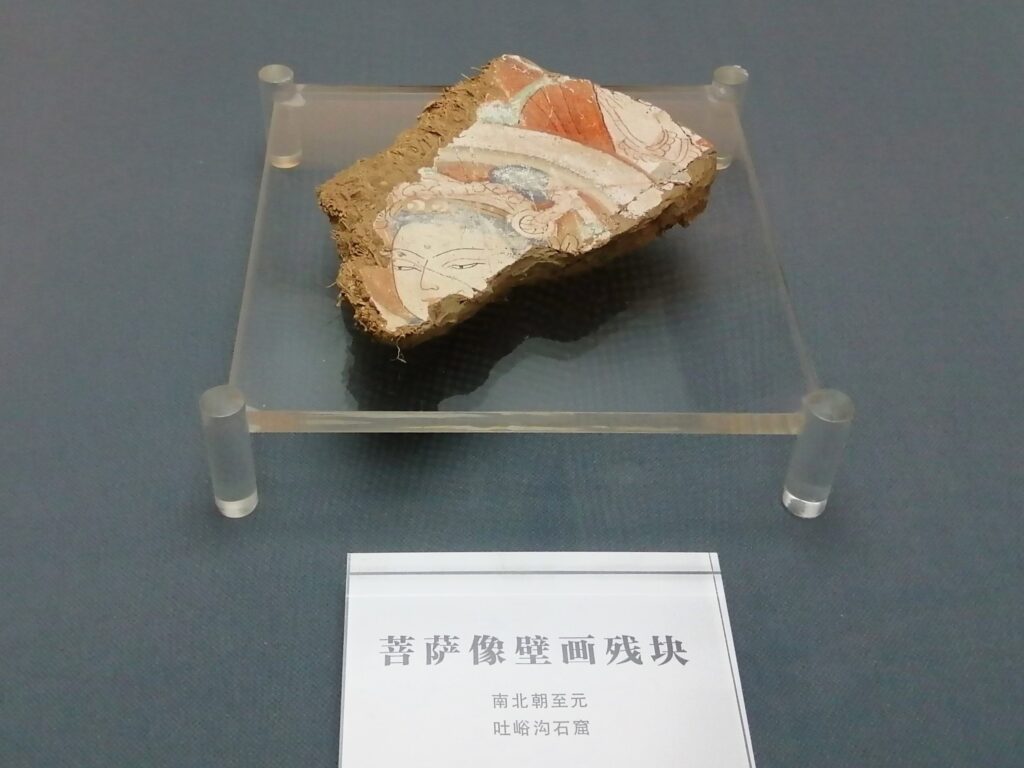

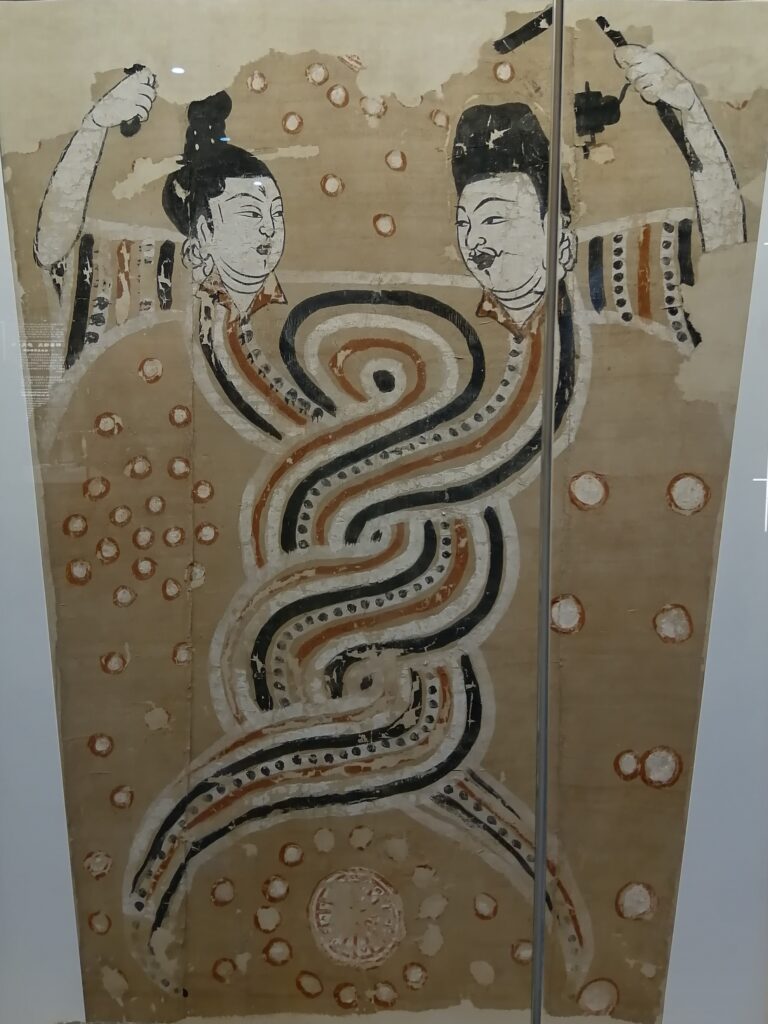

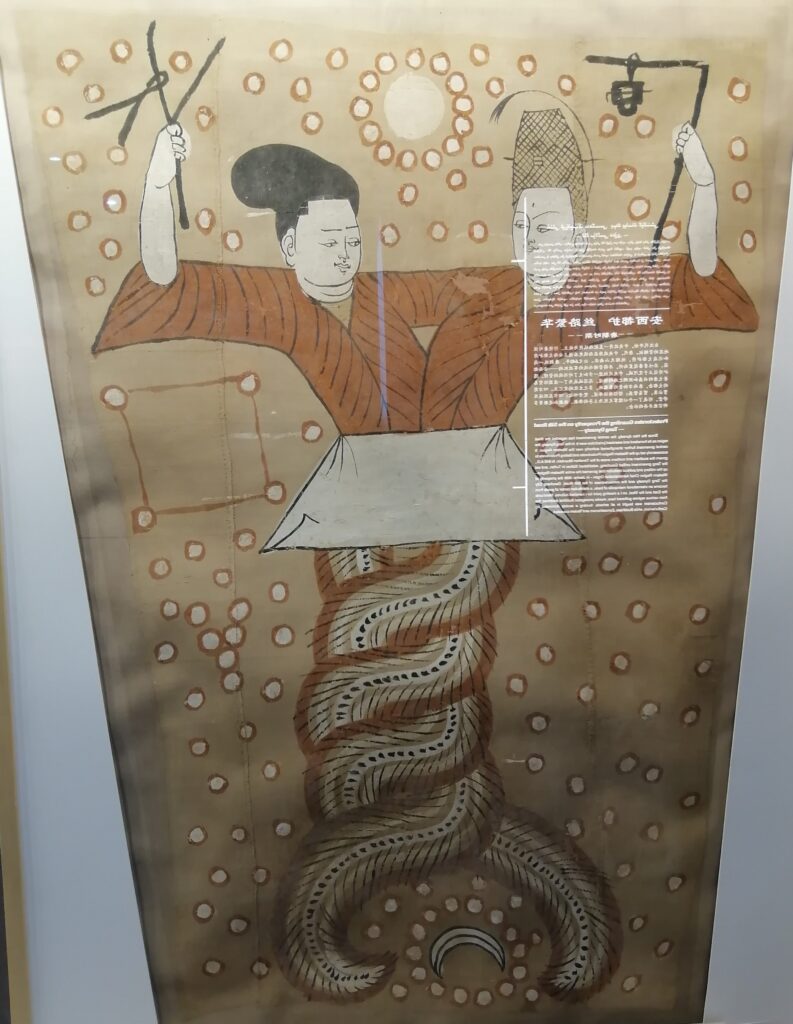

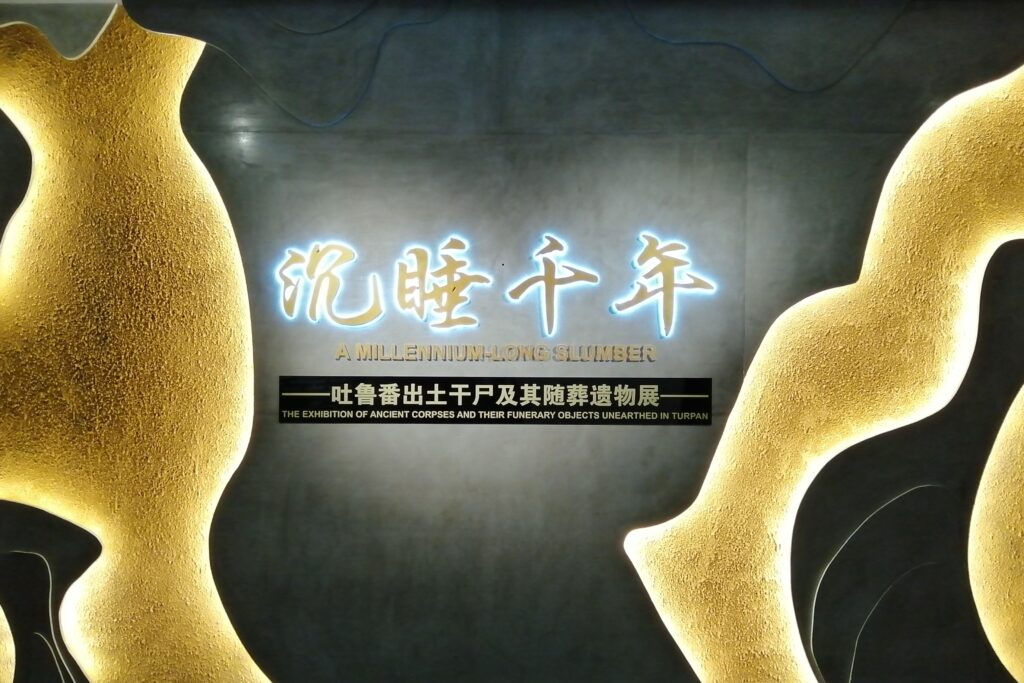

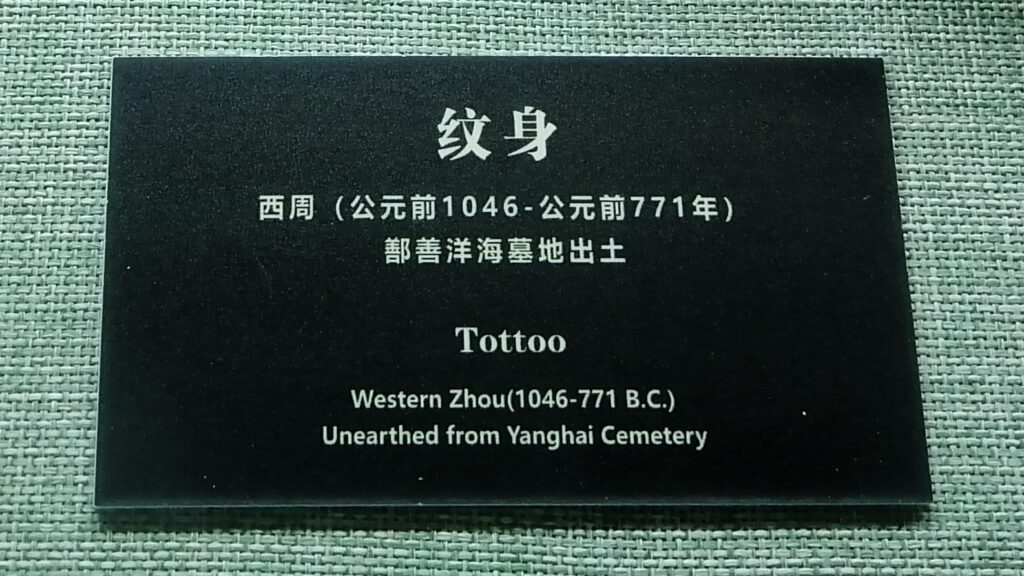

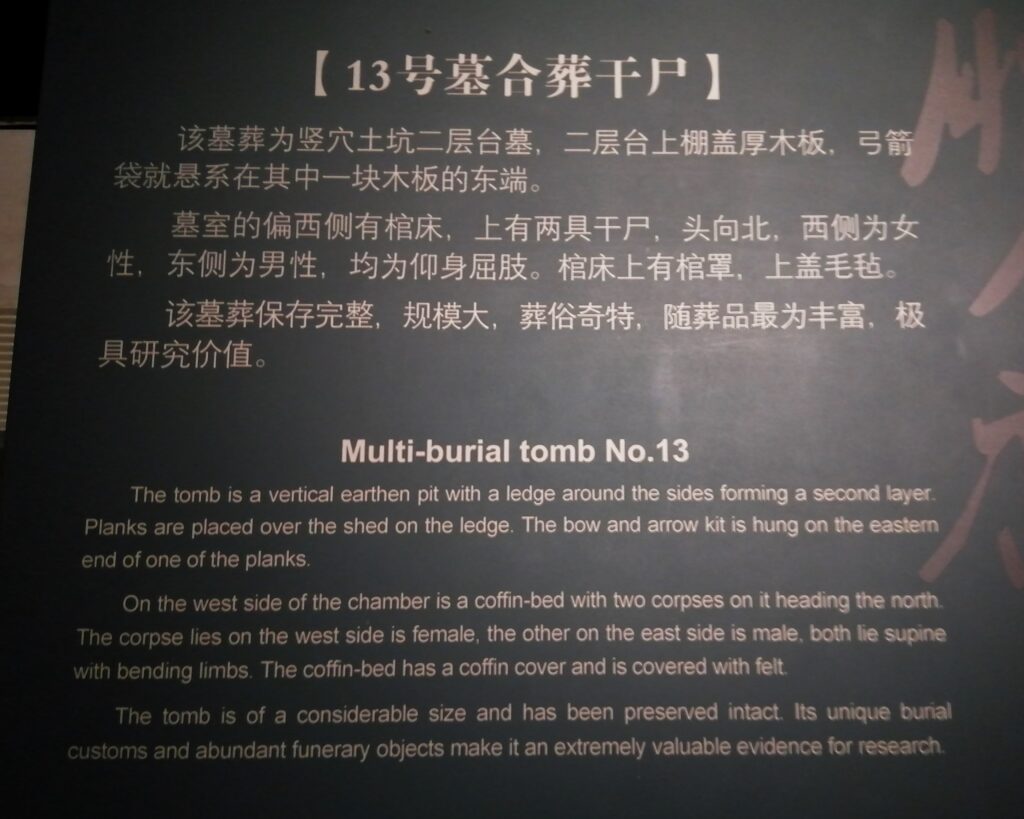

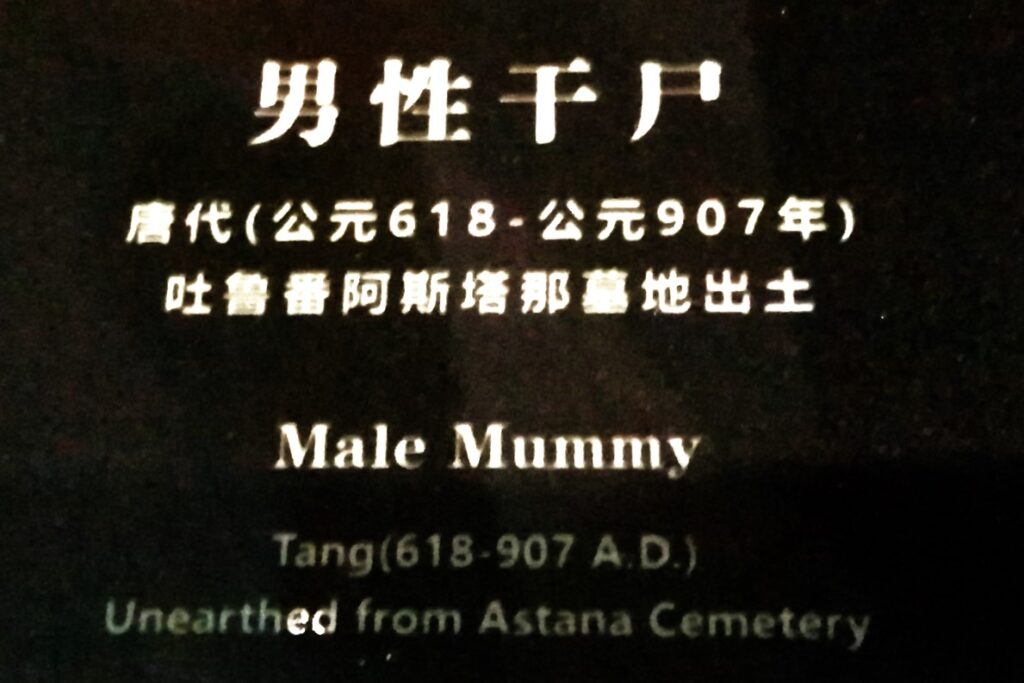

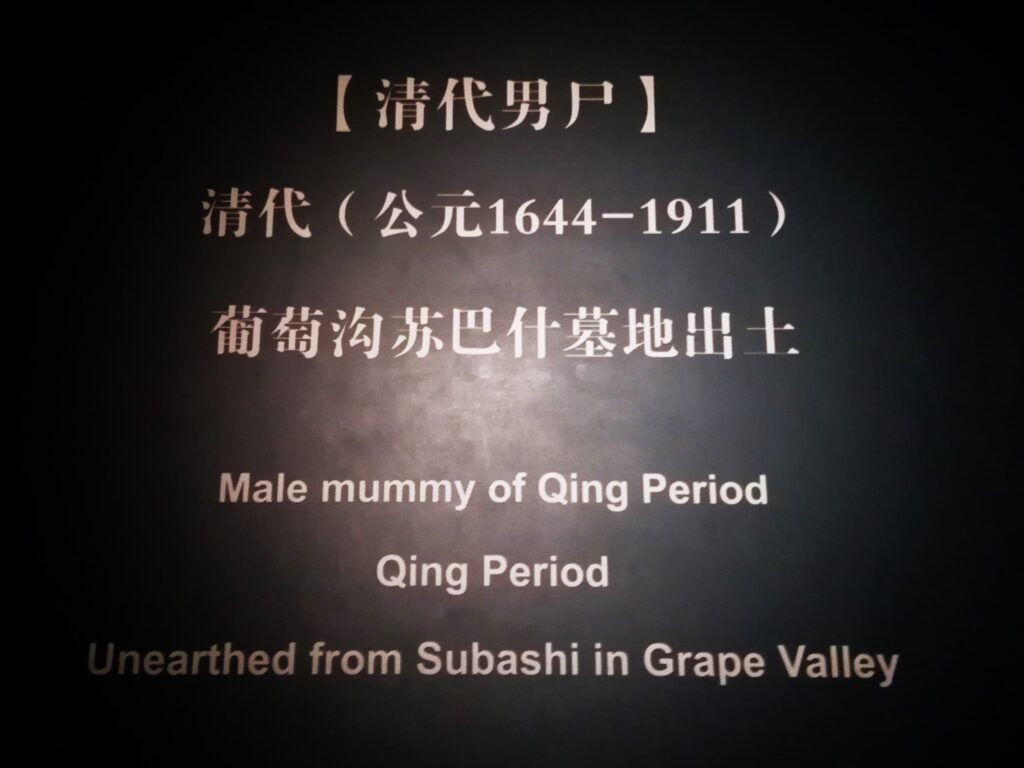

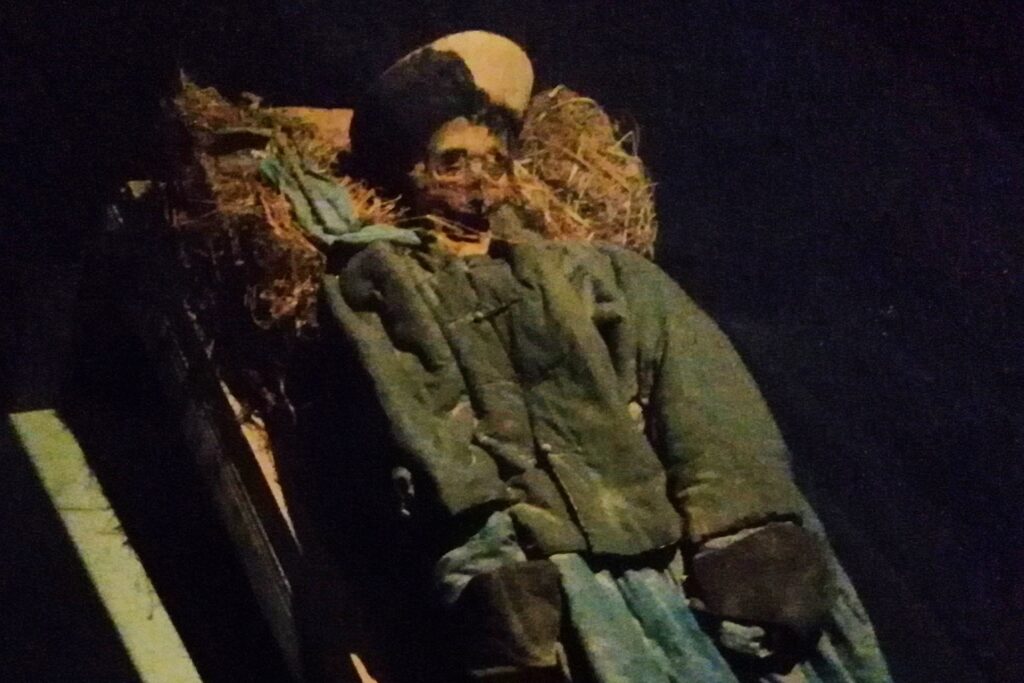

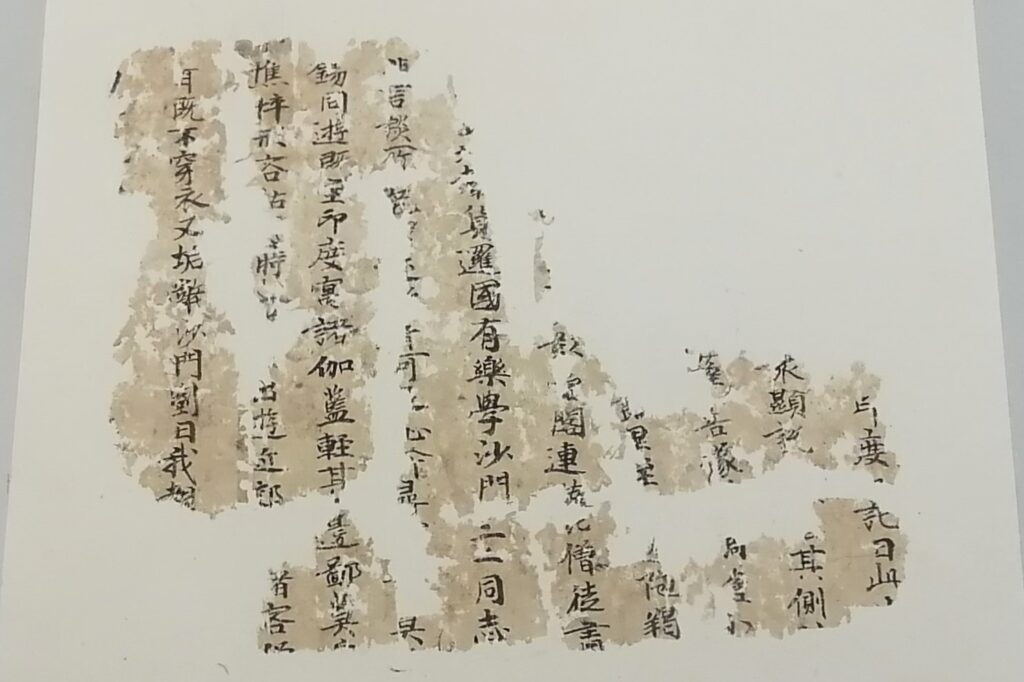

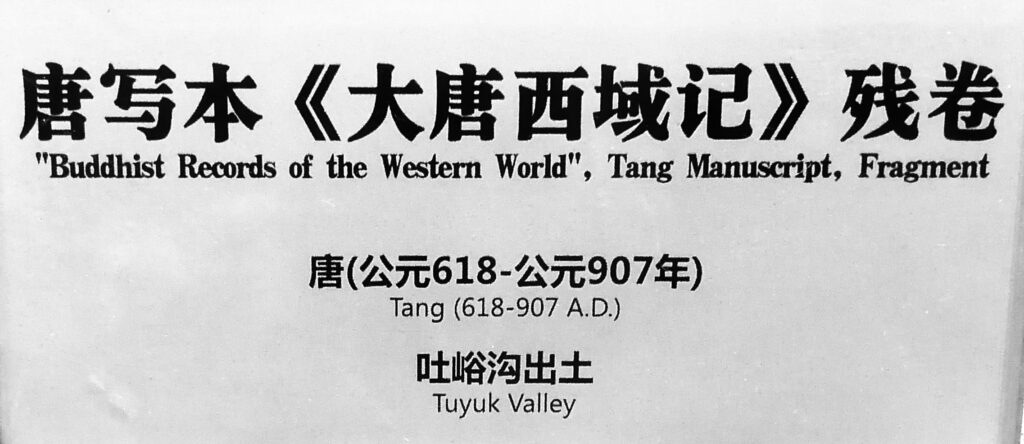

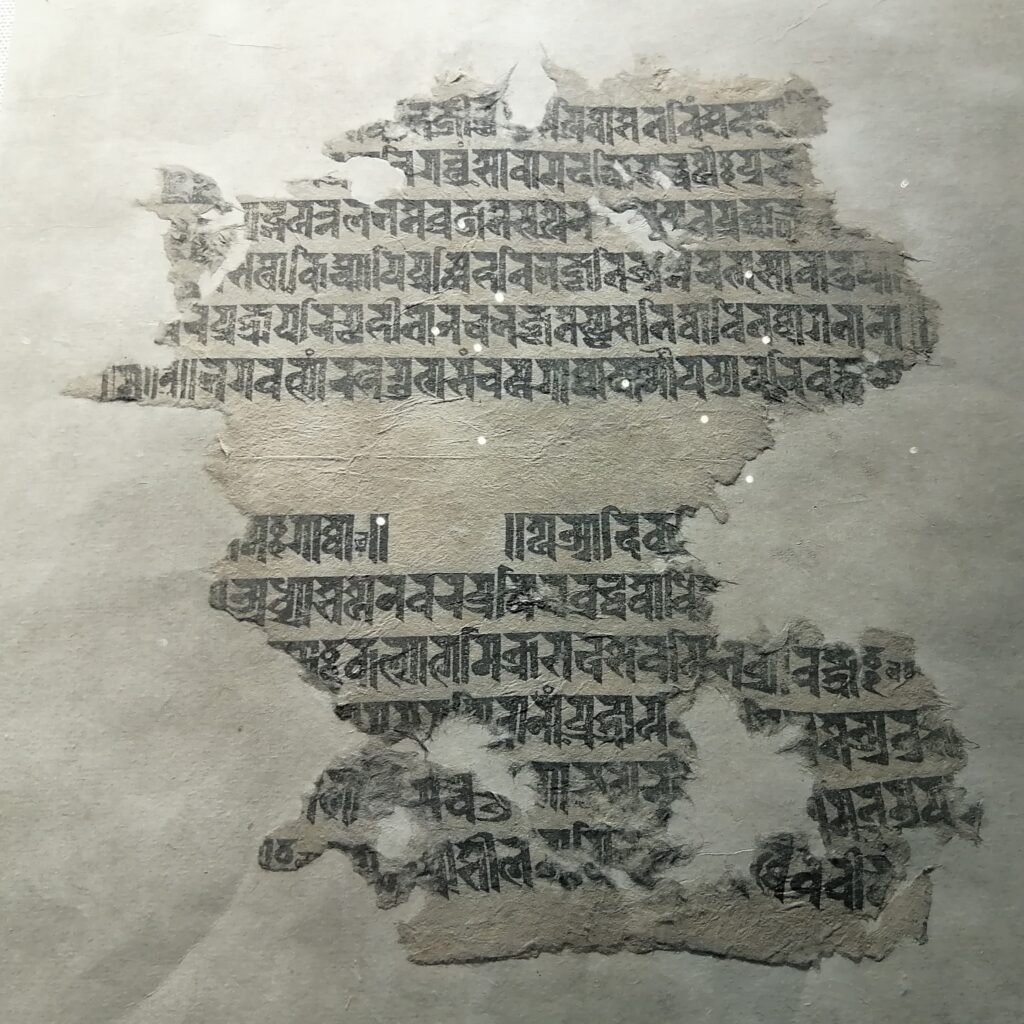

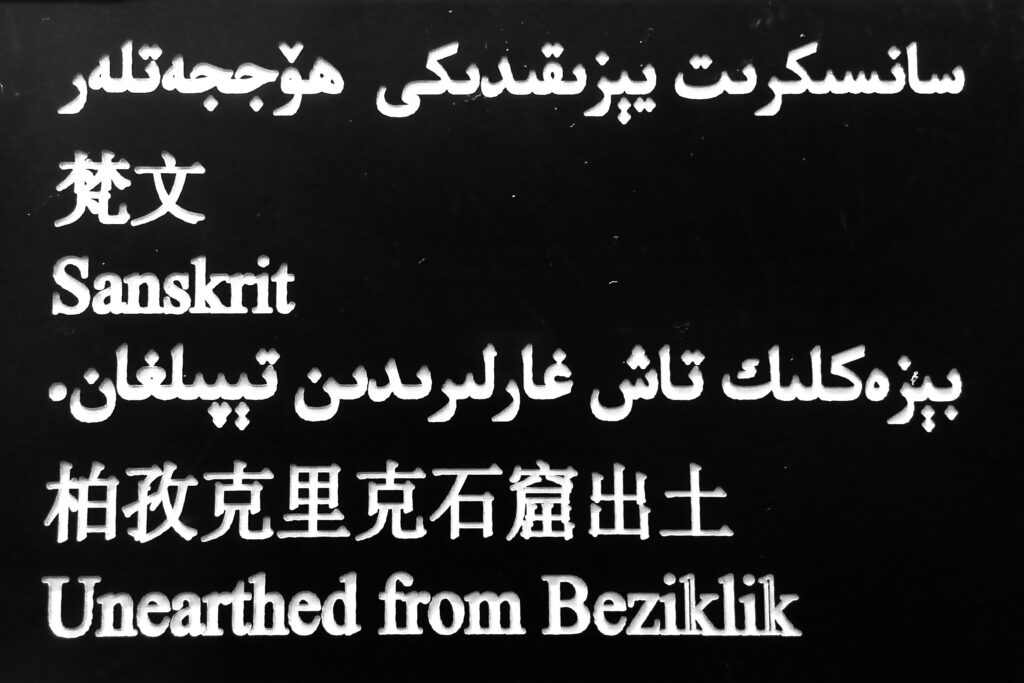

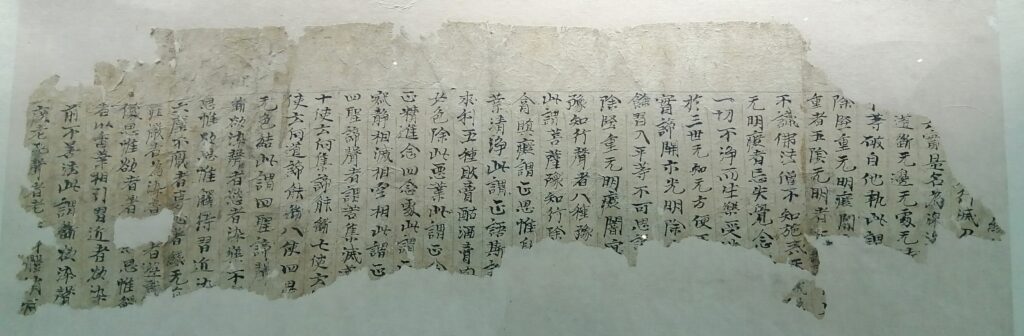

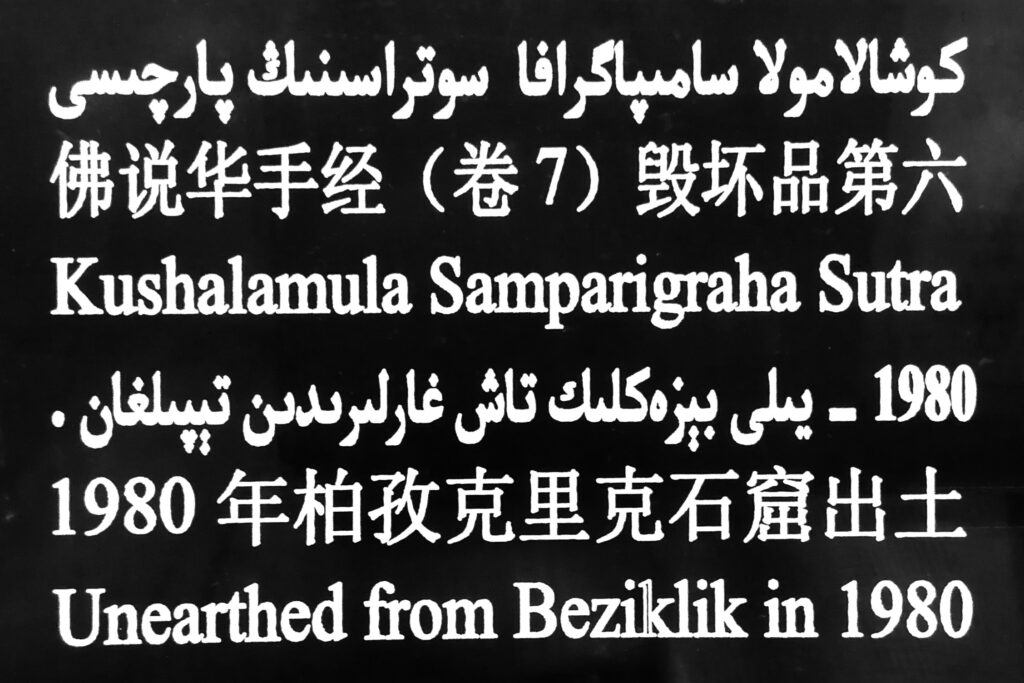

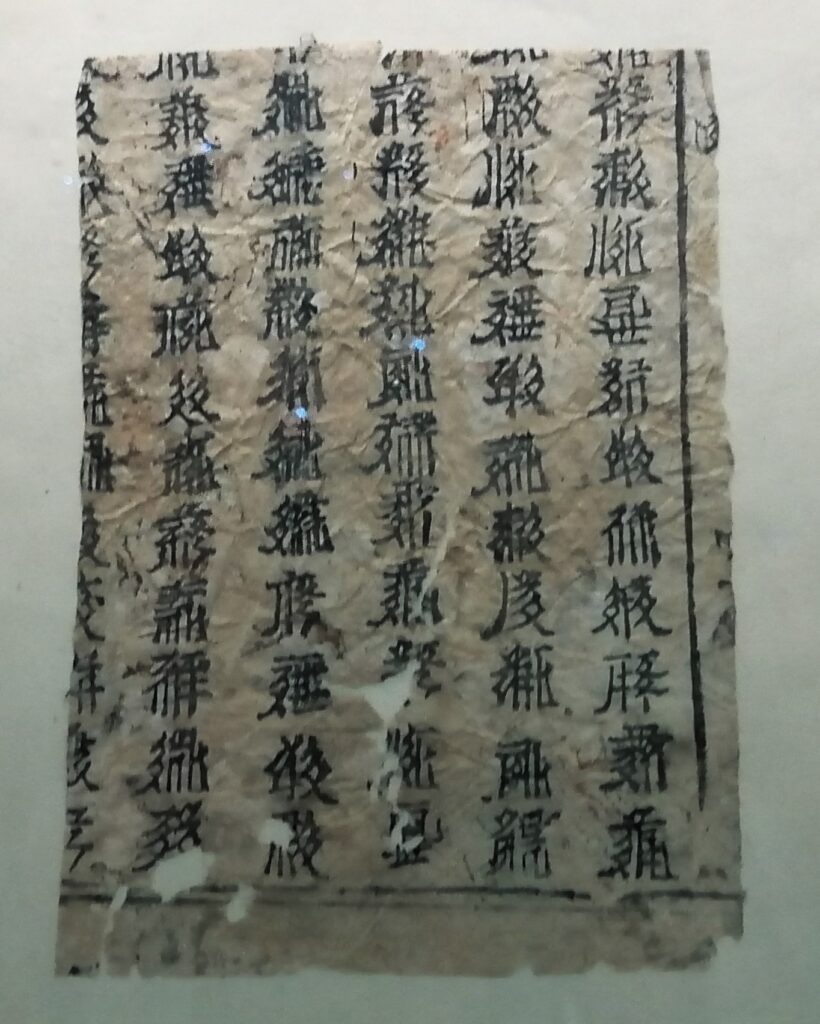

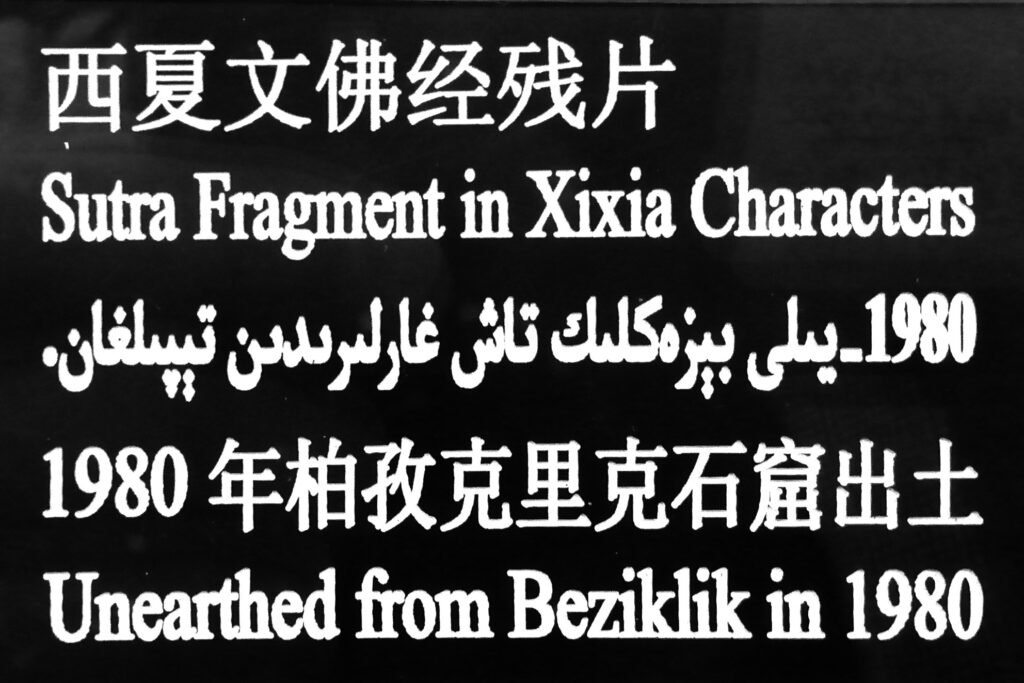

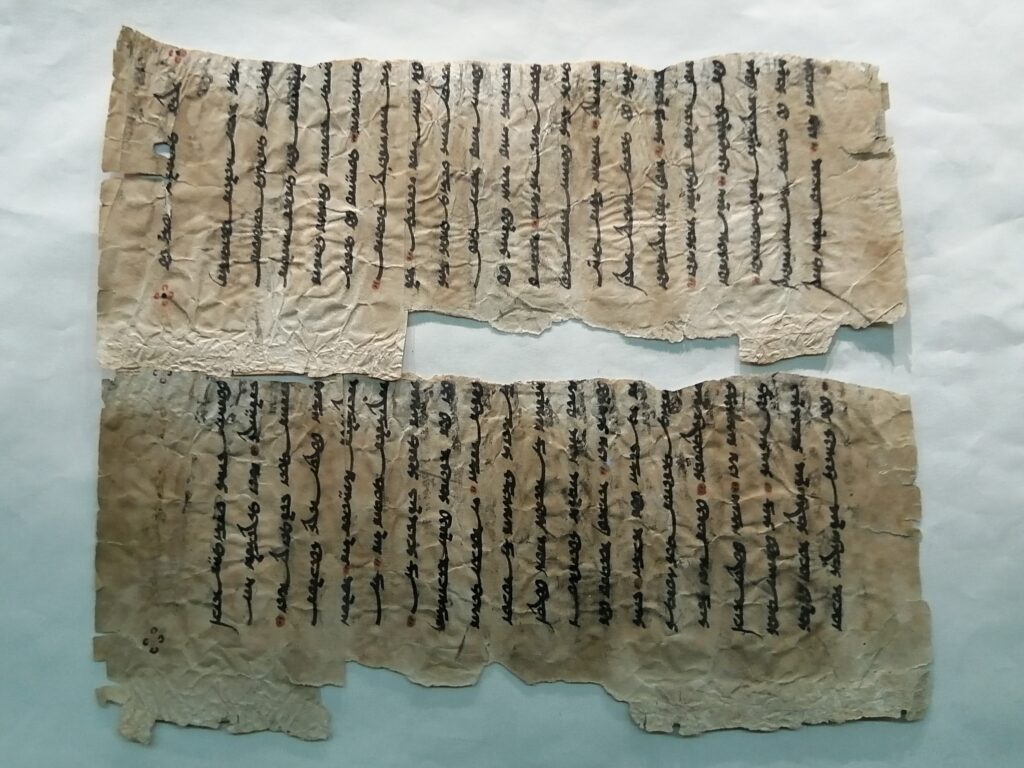

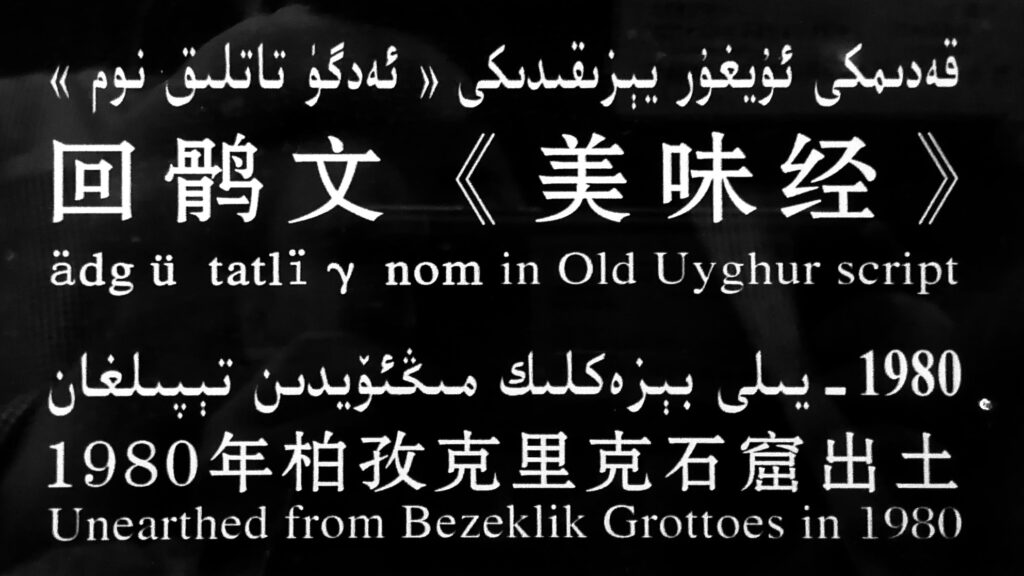

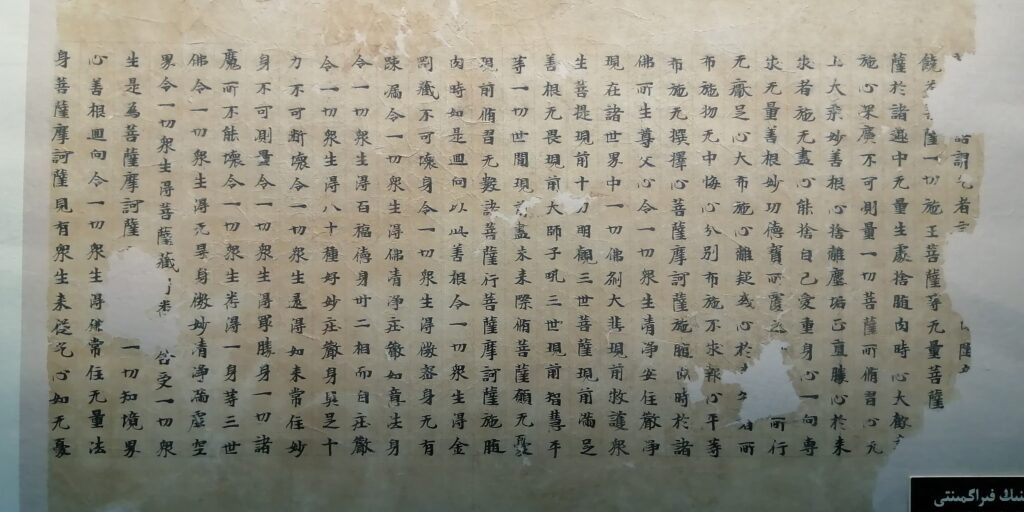

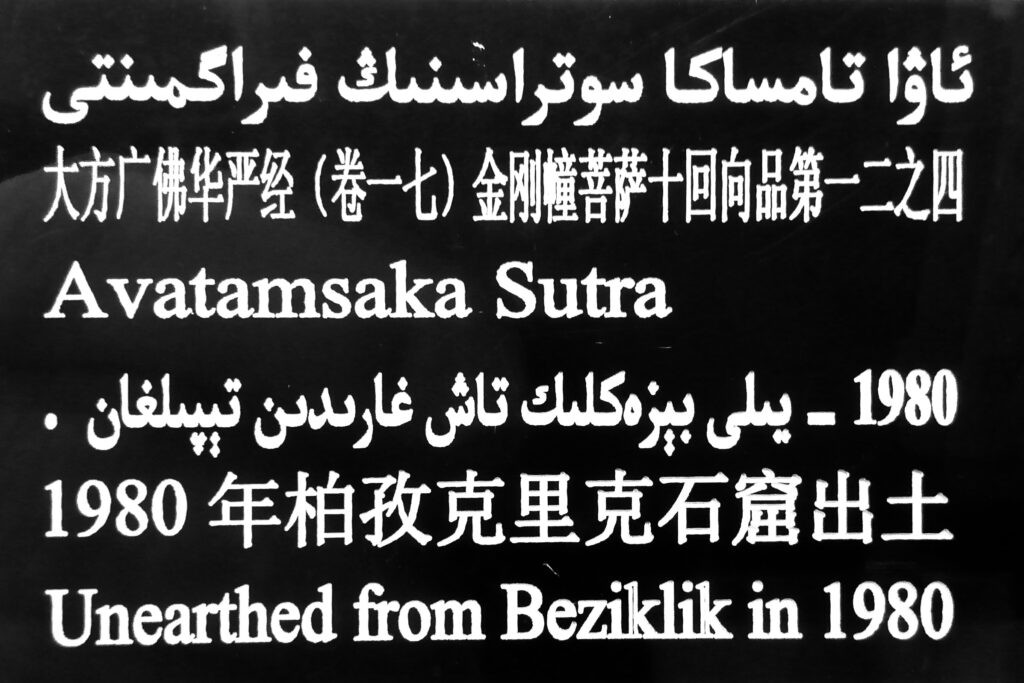

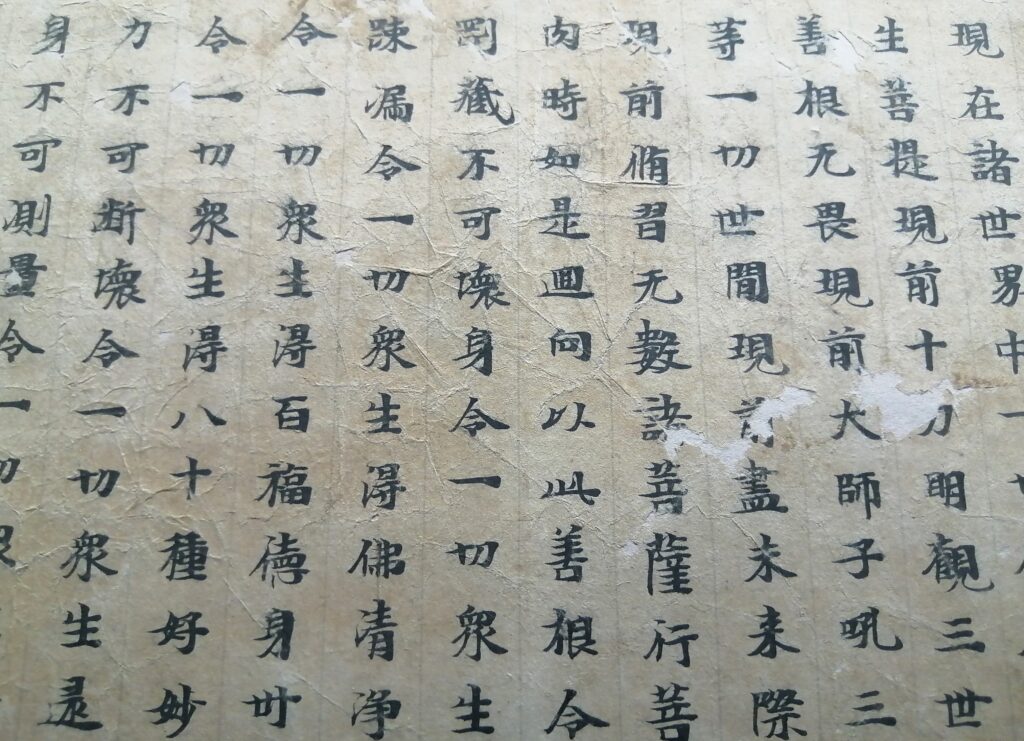

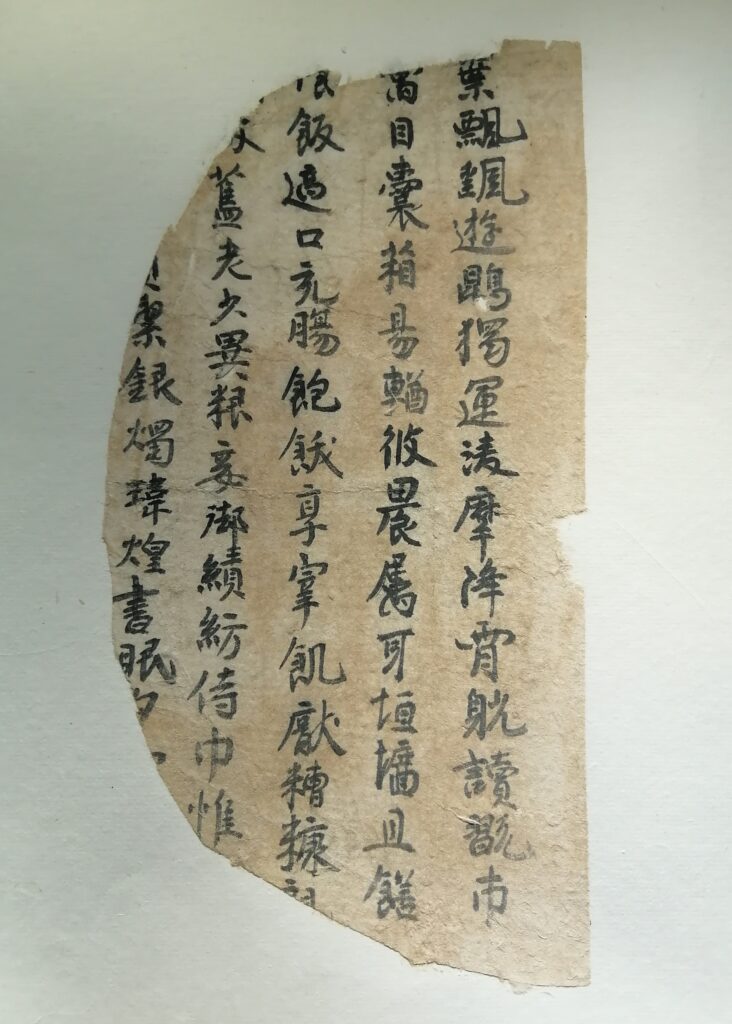

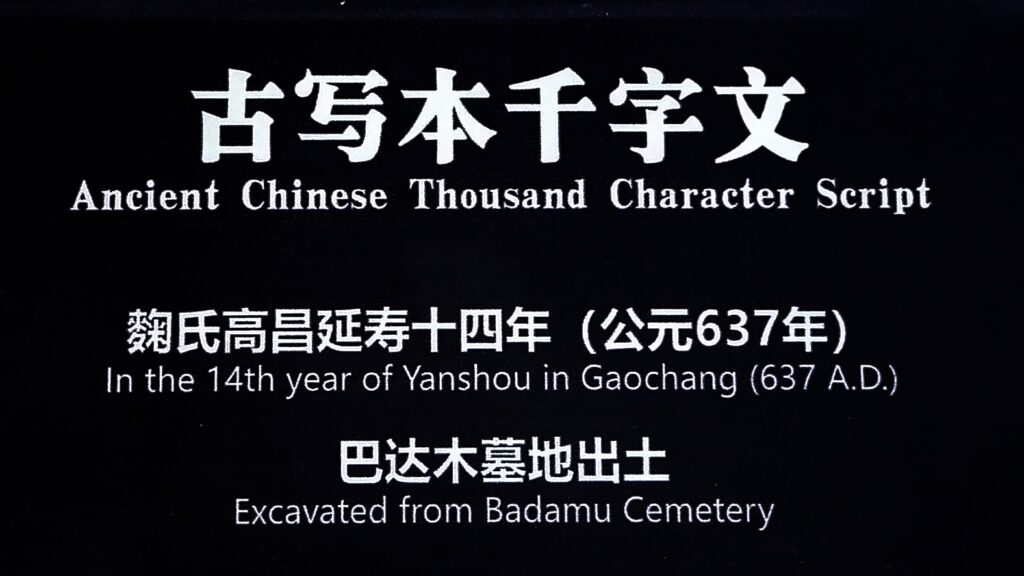

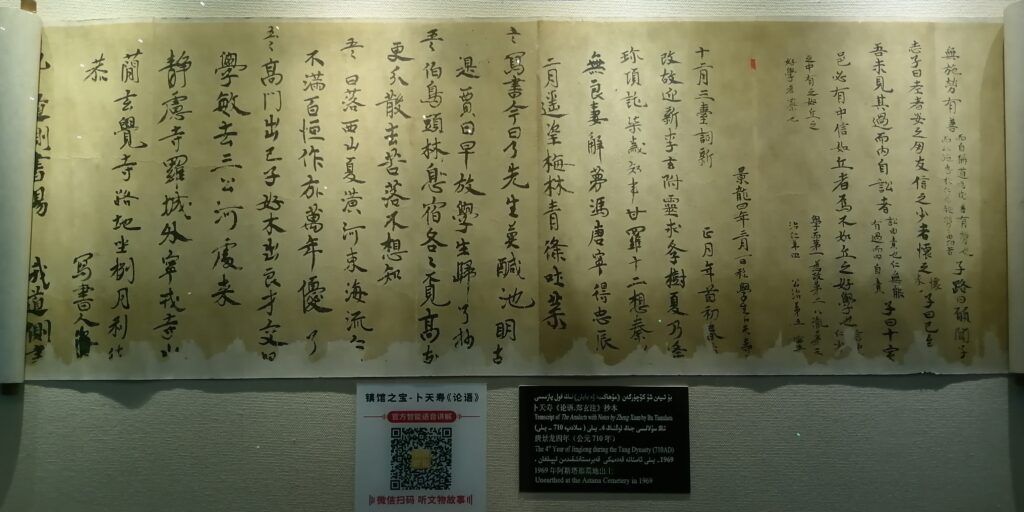

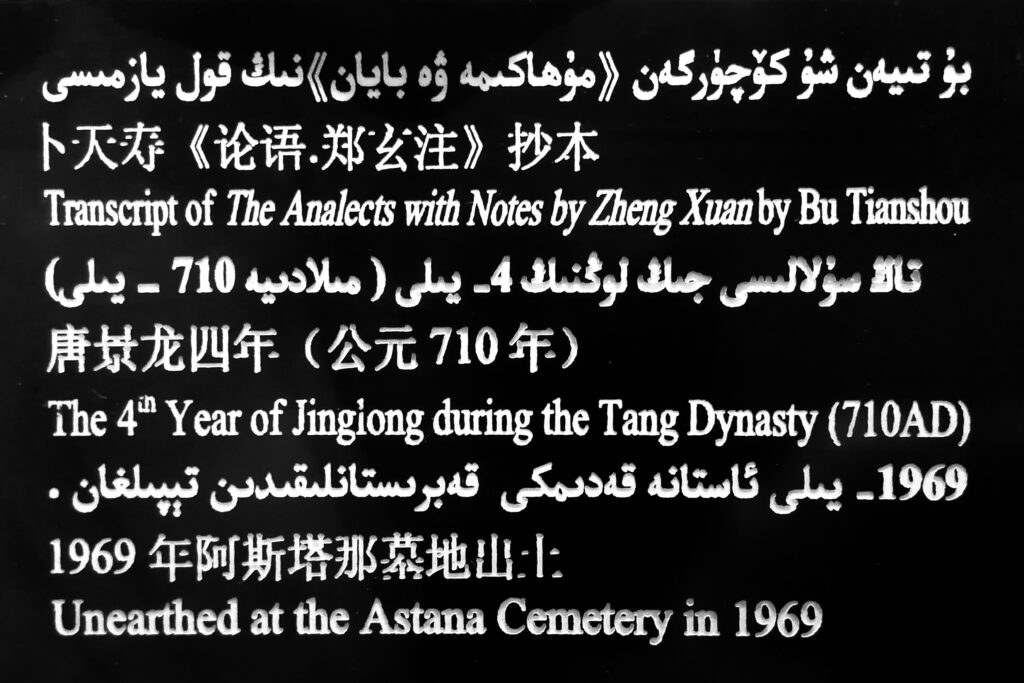

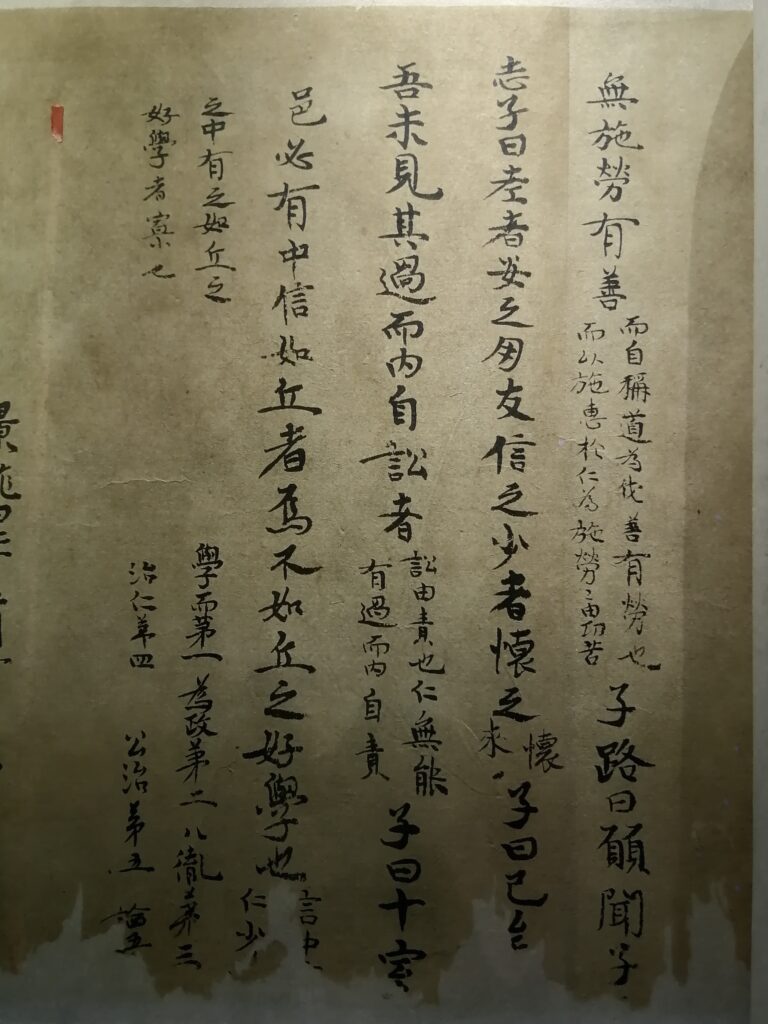

トルファン博物館 当地と周辺地域で発掘された文物が数多く展示されている。ここでは印象に残った物を紹介する。例えば、上半身が人間で蛇の下半身が絡み合う不気味な伏羲女媧図、鮮やかな色彩が目を引く菩薩像壁画残塊、当時の髪形がそのまま残るミイラ、ベゼクリク千仏洞(柏孜克里克千佛洞)から出土した漢字、梵字、回鶻文字、西夏文字など様々な文字の古文書が興味深かった。

************************************

************************************

************************************

博物館の見学後、市バスに乗ってホテル近くまで移動。バス停近くの角にはナンの店があり、そこを通るたびに好奇心からしばらく陳列された商品を眺める。店のスタッフはまたあの外国人がジロジロ見ているなと思ったであろう。どれもおいしそうだったが、やはり定番の大きなナンで、しかも焼きたてを食べてみたい。聞くと夜6時以降に焼き始めるという。そこで買うのは別の機会にしてホテルへ戻る。

夕食をテイクアウト 夜10時過ぎ、お腹が空いてきたので遅めの夕食を買いに出かける。夜の街はライトアップされてキラキラしている。あらかじめネットで調べておいた「哈里克特色抓飯」という手抓飯(炊き込みご飯)の専門店へ向かう。ホテルから徒歩10分ほどだ。この著名なご当地料理を食べるのは今回が初めてなので大変楽しみである。

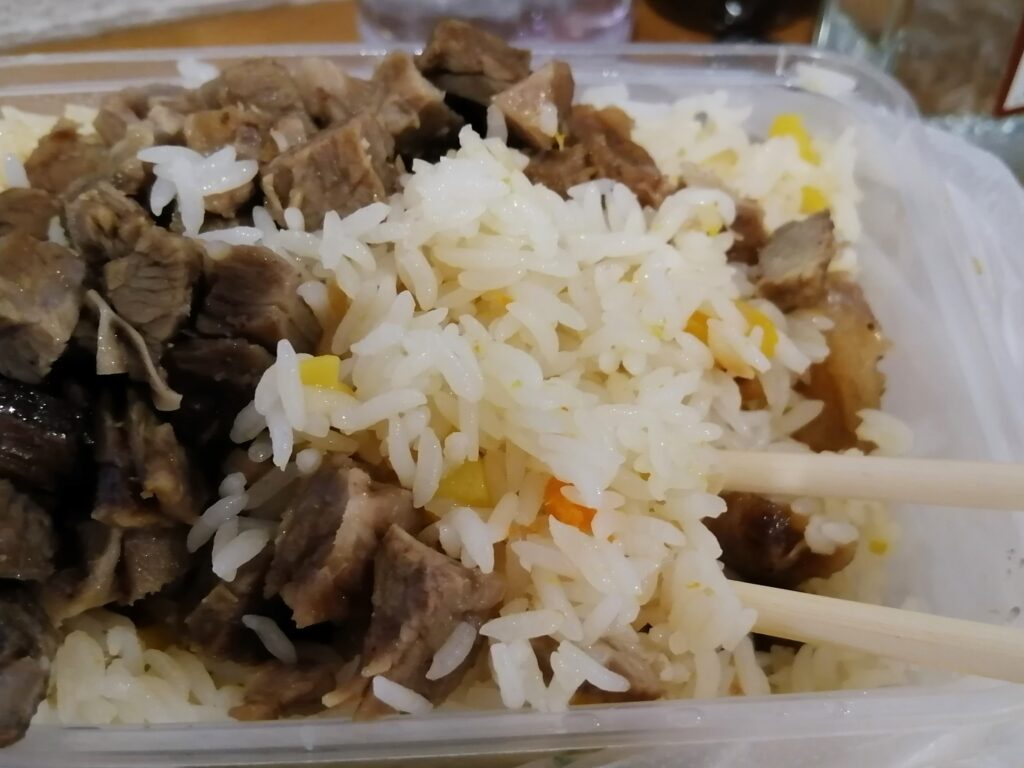

店に到着。店内の照明が薄暗いのが少し気になった。手抓飯の種類は色々だが、基本的にご飯の上にのせる肉の種類が違うだけのようだ。そしてこの時は細かくカットされて食べやすそうな「碎肉抓飯」(羊肉)を注文しテイクアウト。サービスで乾燥豆腐を使った副食品をもらった。うれしくなる。

ホテルの部屋に戻ると、早速フタを開けてご対面。う~ん、肉の存在感はインパクトがある。ご飯も限界までパンパンに詰められいて量が多い。先ずは肉片を一つ食べてみる。うん、柔らかい・・・。副食品もおいしい。その後は憑りつかれたようにバクバク頬張り、完食。まんぷく、まんぷく、ごちそうさまでした😊・・・

さてさて、翌日はタクシーを一日チャーターし、市郊外の遺跡を数か所巡る予定。暑い中を長時間歩き回ることになるため、睡眠不足は厳禁だ。早く寝ることにしよう😴・・・