【6日目】10月6日。成都の最終観光日。翌日は哈爾濱へ戻る。ただ最近は疲れやすいので無理しないでゆったりした行動を心掛ける。

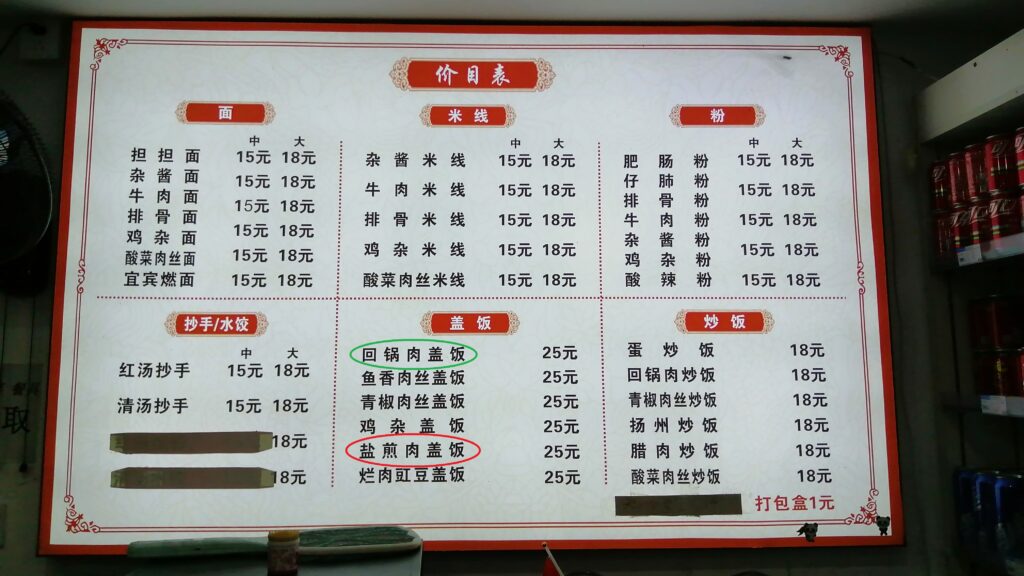

昼過ぎにホテルを出て、いつも利用する食堂で「紅湯抄手」を食べる。「抄手」は四川方言で「ワンタン」のこと。つまり「ピリ辛スープワンタン」と訳してもよいだろう。スープの赤い色が刺激的だ。スープが高熱で、余計に辛く感じる。当然汗が噴き出てくる・・・。

その後、地下鉄で青羊宮へ向かう。その途中で「鐘水餃」という名の店に寄る。ここでは屋号にもなっている「鐘水餃」を食べる。水餃子にかけてあるタレは、辛みよりも甘みを強く感じる。今まで食べたことのない独特で濃厚な味。まぁ、たまにはいいが毎日食べるのは無理だと感じる。

さてスパイシーな「紅湯抄手」と「鐘水餃」の2品を連続して食べたので、ほどなくしてお腹がキュルッなり調子が変になった。楽しいご当地グルメ体験とは言えど、食べ物の偏りには注意すべきだったと反省・・・。

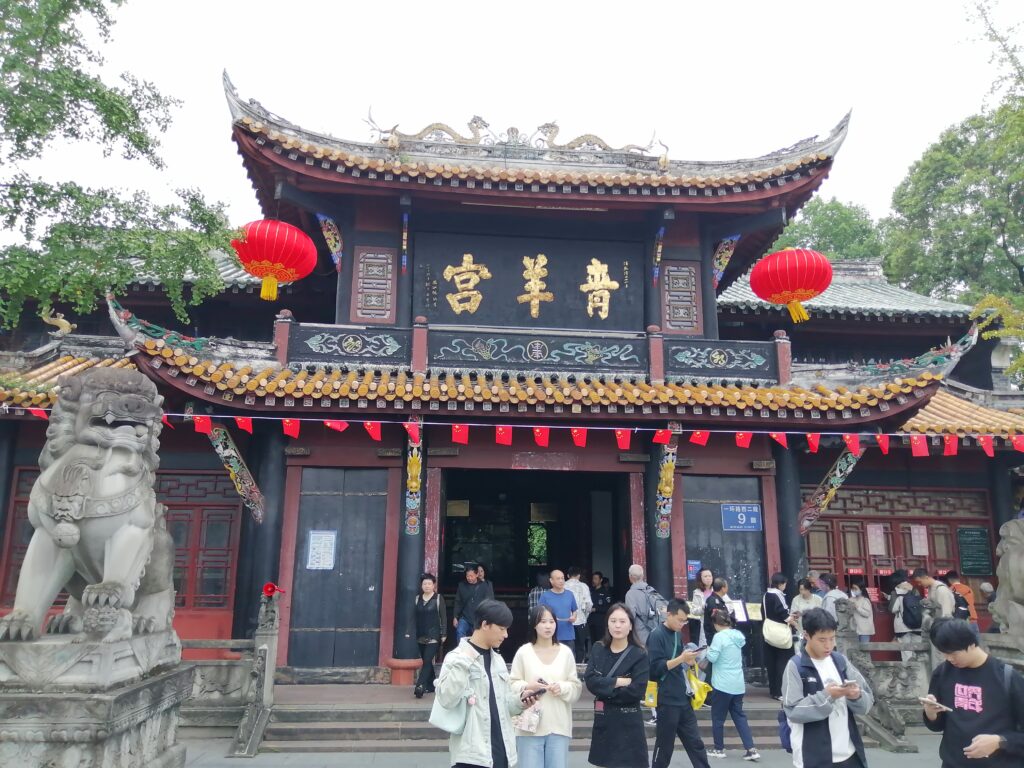

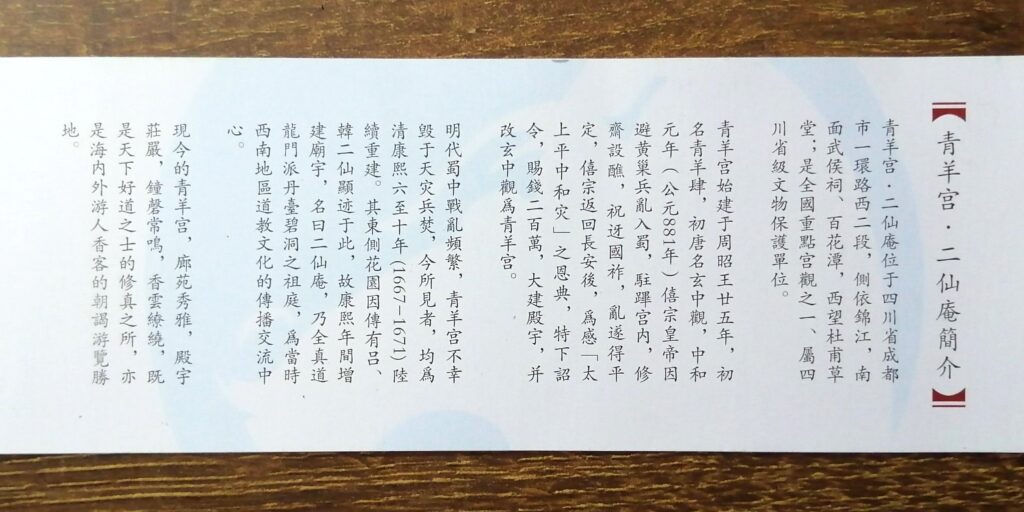

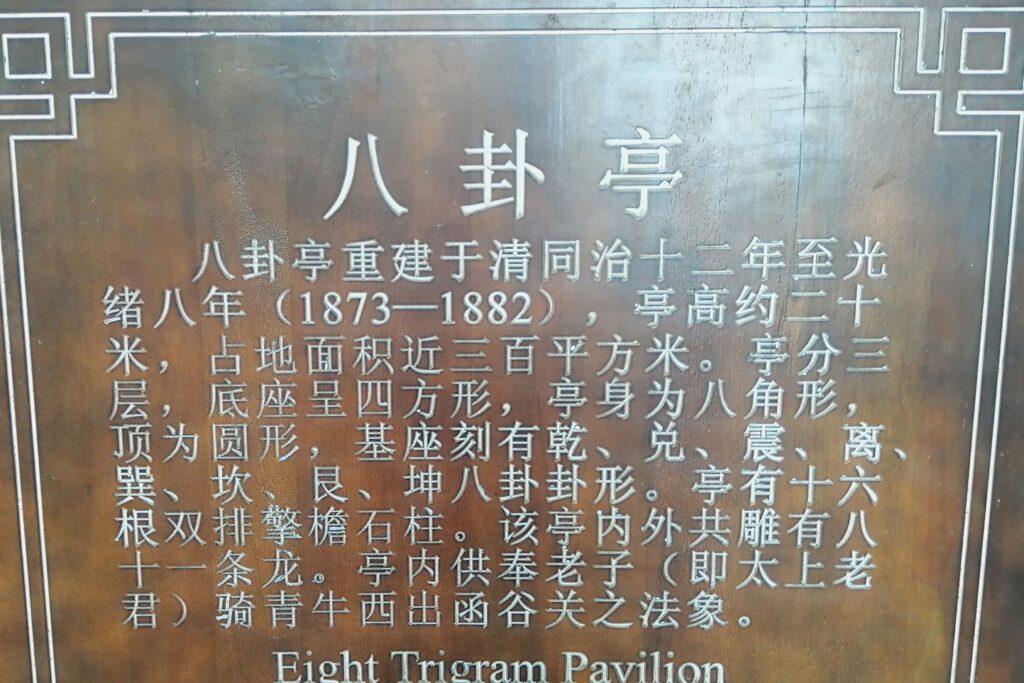

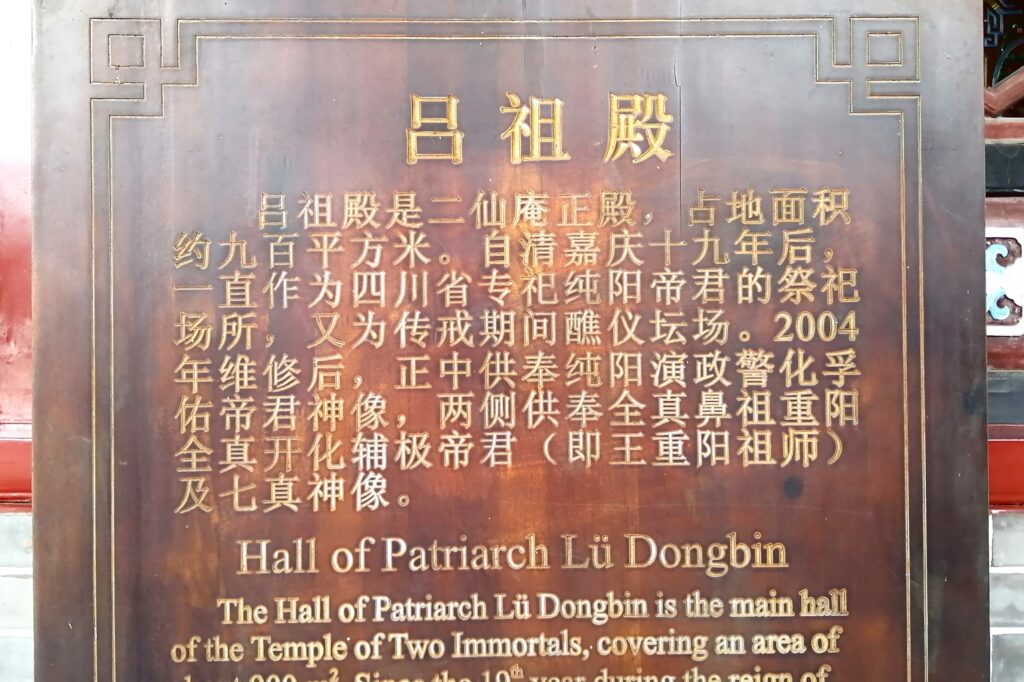

青羊宮 ここは道観(道教寺院)。概要はチケット裏の説明画像をご覧いただきたい。入口の霊祖殿では線香3本を無料提供しているので(拝観料に含まれていると言えばそれまでだが・・・)、自分もいただいて大きな香炉に供えた。ここでは主要な建物とその説明画像を紹介する。

*********************************

*********************************

*********************************

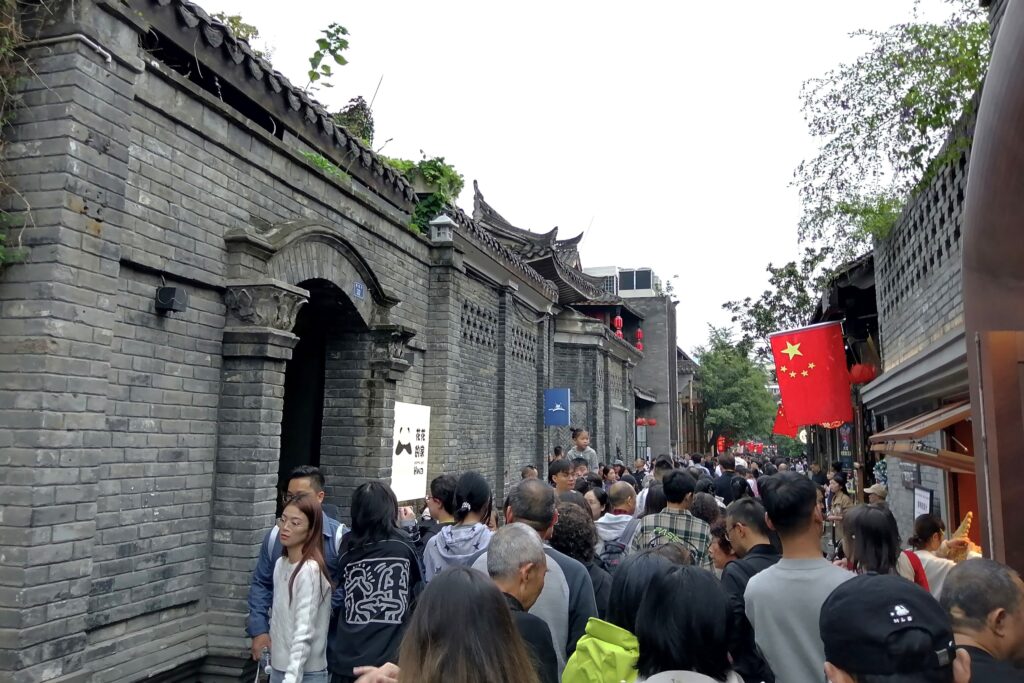

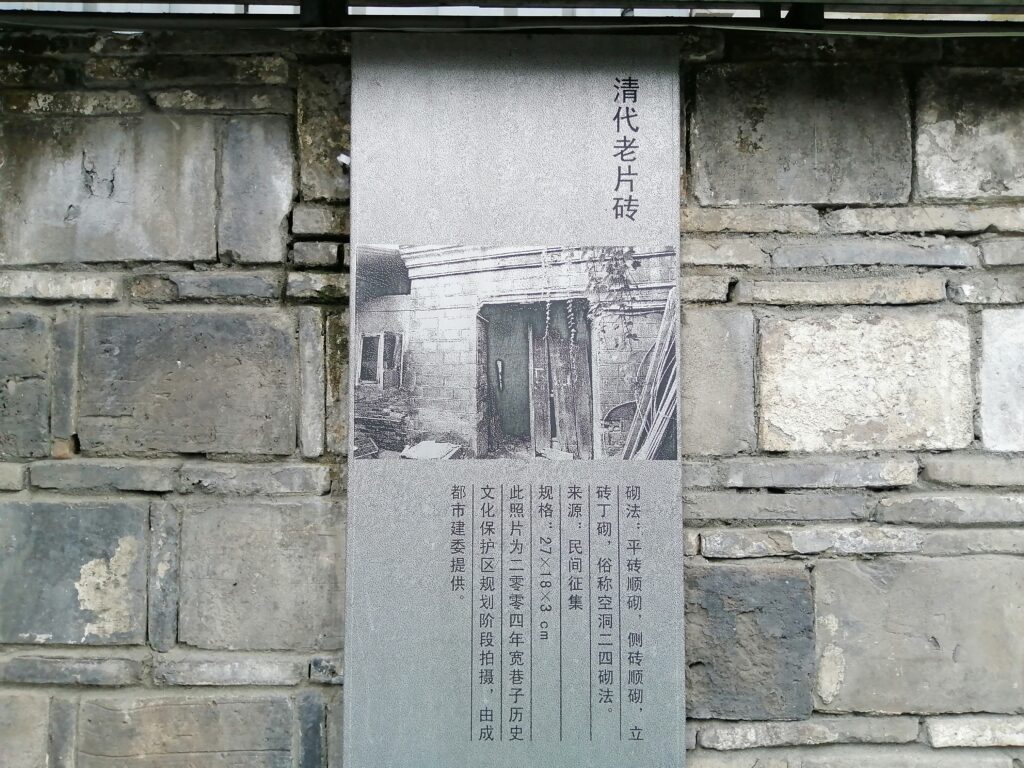

寛窄巷子 青羊宮の見学後、徒歩で寛窄巷子へ向かう。ここは清朝の古い街並を基に、現代の新たな商業施設が融合したエリア。古い建築物だけでなく、現代のグルメやショッピングも楽しめるナイス・プレイスだ。成都では元々人気のある観光スポットらしいが、さらに国慶節休暇ということもあり非常に混雑していた。あまりに人が多くストレスを感じるので、エリア内をサッとひと通り見学したらその場を離れる。ここでは古い趣きのある建物画像を紹介する。

この日は観光最終日だが、疲れるので欲張らず、ホテルへ戻ることにする。ただ最後の晩餐にはやはり名物四川料理と思い、途中の外観が派手な店で「麻婆豆腐」を、例のよく行く店で「塩煎肉かけご飯」を購入する。

さてこの「塩煎肉」、外観は「回鍋肉」とよく似ている。ネットで調べると、両者は「姉妹料理」という位置づけらしい。ただ調理方法が異なり、回鍋肉は先に肉を茹でてからスライスし、その後で炒めるので柔らかい食感。確かに「回鍋」という文字は「鍋に戻す」という意味。一方、塩煎肉は肉を茹でずに直接炒めるので歯ごたえがある。また使う豚肉の部位について。私の経験から言えば、中国の回鍋肉はバラ肉を使うことが多い。しかし今回食べた塩煎肉はモモ肉を使っているようだ。

麻婆豆腐のほうは、時間の経過とともに味の記憶も薄れているが、陳麻婆豆腐本店で食べた味とあまり変わらなかったと思う。ちなみに中国の別の地域で食べる麻婆豆腐はそれぞれ味付けに多少の違いがあると感じることが多い。

この夜も窓から見える夜景がきれいだ。さてさて、今回の成都観光と峨眉登山、大きな充実感が得られ大満足。また本番の四川料理を食べに来たいと感じる・・・。

【7日目】10月7日。この日は10:30の便で哈爾濱へ戻る。出発前、部屋で白象というメーカーの即席麺「超香香香香香・香菜麺(辣牛肉湯底)」を食べる。この製品、前日の市内観光中にコンビニで初めて発見し、好奇心から一度食べてみることにしたのだ。その名の通り薬味の乾燥パクチー(香菜)が多めに入っていて、なんと麺にもパクチーが練り込まれているという。ただ食べてみた結果、それほどパクチー独特の風味は感じなかった。所詮ドライフード、生鮮品のようなフレッシュ感を実現するのは困難であろう。ちなみに私はパクチーが好きで、以前自宅の菜園で栽培した経験がある。

【参考】パクチー栽培に挑戦(上)安心してください!2016.04

そしてホテルをチェックアウト。成都東駅から列車で空港駅へ移動。無事に飛行機に搭乗し哈爾濱へ戻る。機内食に「亀田のあられ」が入っていたのが少し意外だった。

【後日談】旅行から半年ほど経ったある日、哈爾濱で初めて入ったコンビニの棚に、なんと白象「パクチー麺」を発見! 多少の驚きと懐かしさを感じた。そう言えば学生に「パクチー麺」の話をした時、「哈爾濱にもありますよ」と言っていたことを思い出す・・・。